Anfang Ensemble Aktuelles Repertoire Pressestimmen Photos Kontakt

Komponisten / Stücke S – Z

Dieter Schnebel: Zahlen mit (für) Münzen

Die Anregung zu diesem Stück verdanke ich der experimentellen Phantasie von Schülern. Während meiner Frankfurter Tätigkeit als Lehrer kam ich eines Tages in eine Klasse und hörte faszinierende Klänge: nämlich die von rollenden Münzen, die durch die Resonanz der stabilen Holztische noch gute Verstärkung und hübschen Nachhall erhielten. Viele Jahre später, als ich am Münchener Oskar-von-Miller-Gymnasium selbst eine Arbeitsgemeinschaft für neue Musik leitete, schrieb ich dafür dann dieses Stück, das mit allerlei Aktionen mit Geldstücken spielerisch arbeitet: Münzen rollen, setzen, schütteln, werfen u. a. Die Aktionen selbst sind entweder in den Einsätzen, oder im Tempo, oder im Rhythmus zeitlich geregelt; vor allem aber ist die Anzahl der Münzen, die sich jeweils im Spiel befinden, kompositorisch festgelegt – daher der Titel des Werkes. Indessen haben Aktionen mit Geldstücken auch eine eigene, womöglich drastische Symbolik. Auch solche ist bedacht, und der Titel mag also recht wörtlich verstanden werden: Zahlen mit Münzen.

Dieter Schnebel

Dieter Schnebel

Dieter Schnebel, geboren 1930,

ist einer der maßgeblichen deutschen zeitgenössischen Intermedia-Komponisten.

Anregende Einflüsse durch die Musik der Wiener Schule, die Schriften

Adornos, durch die frühen Kompositionen Nonos und Stockhausens, später

durch John Cage. Schwerpunkte seines musikalischen und didaktischen Schaffens:

Kompositionen einer Musik aus optischen Elementen (sichtbare Musik): ki-no

(als musikalische Schriftbilder dokumentiert in seinem Buch Mo-No);

Musik aus Bewegungen der Artikulationsorgane, wie die Maulwerke; Konzeption

einer psycho-analytischen Musik. Die Titel seiner umfangreichen musikalischen

Zyklen seit 1973: Schulmusik, Re-Visionen (I-II), Tradition,

Psychio-Logia, Laut-Gesten-Laute, Zeichen-Sprache, Speromenti.

Zahlreiche theoretische Schriften (Denkbare Musik), und Biografien

u.a. über Mauricio Kagel. Seit 1972 regelmäßige multimediale

Performances und Konzerte mit jungen Musikern und Studenten. Von 1976 bis

1996 Professor an der Hochschule der Künste Berlin.

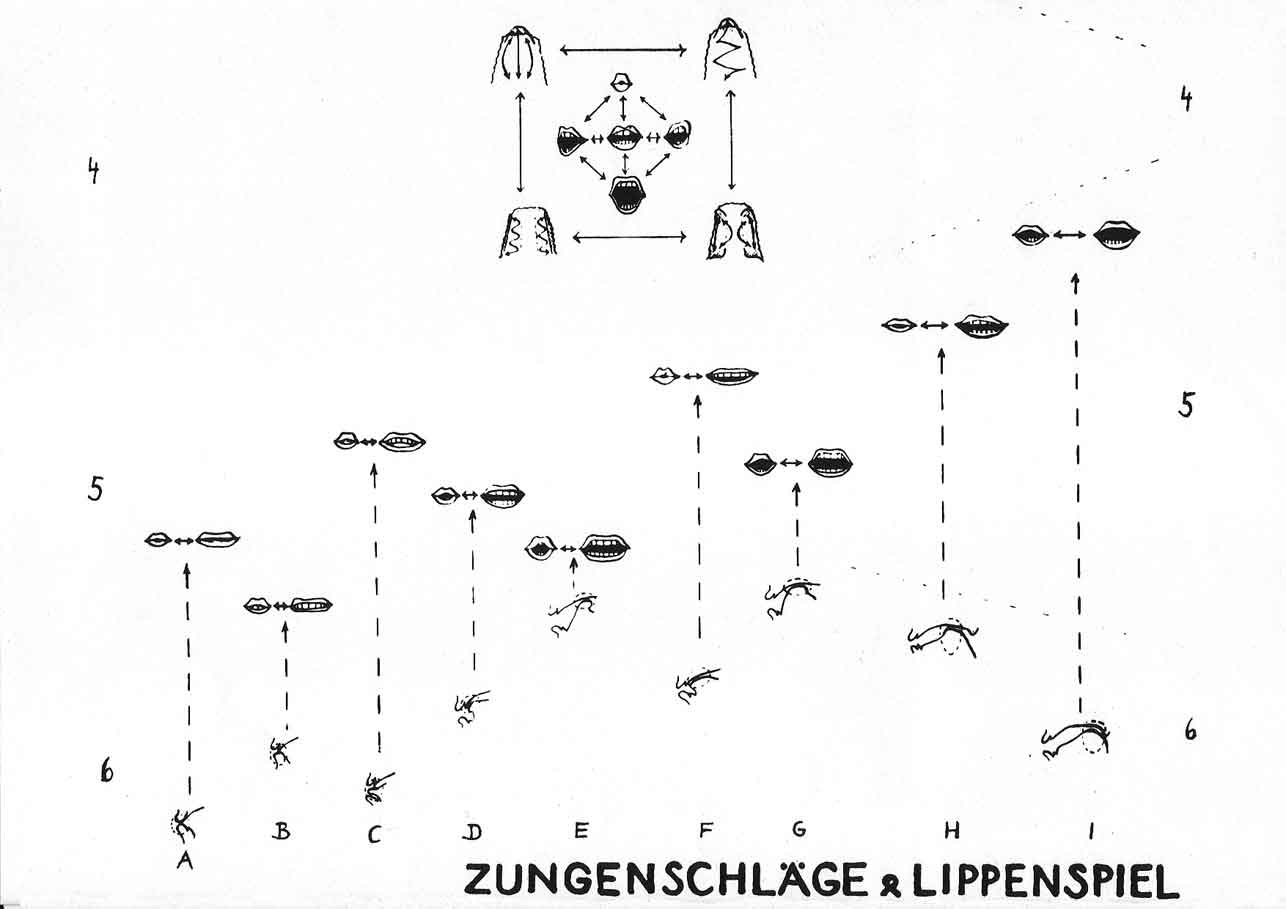

Dieter Schnebel: Maulwerke – für Artikulationsorgane und Reproduktionsgeräte

Dieter Schnebel: Maulwerke (Ausschnitt), © B. Schott's Söhne

Wolfgang von Schweinitz: Naturgesang mit Fröschen und Rotbauchunken

Unmittelbar nach dem Tod meiner

Mutter und meines Vaters war ich Anfang 2000 zur Erholung vier Monate lang

im Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf. Dort habe ich meinen ersten, mit/dank

der posthumen finanziellen Unterstützung der Eltern erworbenen Computer

ausprobiert und die 1997 herausgekommene Musiksoftware Max/MSP studiert.

Nach der groben Zäsur hat es mir sehr geholfen, etwas für mich radikal

Neues anzufangen. Und es waren die Frösche da mit all ihren Frühlingshormonen

– dazu noch sogar die hier bei uns fast schon ausgerotteten Rotbauchunken.

Also lag es nahe, am ersten Abend im Mai mit zwei guten Mikrophonen einmal

ins Moor zu gehen, um die 74 Minuten komplexminimaler Musik für die CD

so stereophonisch wie möglich einzufangen.

Die nicht edierte Originalaufnahme aus der Wiepersdorfer Wasserheide wird

im Café des Hamburger Bahnhofs zu hören sein, während ich

sie zugleich im überakustischen Nebenraum mit meinem ersten eigenen MSP-Konzertprogramm

im Spontanvollzug der livedigitalen Klangeinspielung quadrophonisch moduliere.

Hoffentlich gelingt es dabei, etwas zumindest von der Frische & Freude

des allerersten Computerspiels noch einmal wieder entstehen zu lassen.

Wolfgang von Schweinitz, in: Physiognomien des Lautens, Programmheft, Juni 2002

Wolfgang von Schweinitz

Nach ersten Kompositionsversuchen

seit 1960 studierte er 1968-75 bei Esther Ballou an der American University

in Washington, D. C., sowie bei Ernst Gernot Klussmann und György Ligeti

an der Staatlichen Hochschule für Musik in Hamburg und danach ein Jahr

im Center for Computer Research in Music and Acoustics (CCRMA) am Stanford

Artificial Intelligence Laboratory in Kalifornien.

Es folgten einige ausführliche Reisen. 1977-78 lebte er in München

und 1978-79 als Stipendiat der Villa Massimo in Rom. Im Sommer 1980 war er

Dozent bei den Internationalen Ferienkursen in Darmstadt. Nach zwei Jahren

in Berlin zog er 1981 aufs Land, erst in die Lüneburger Heide und dann

nach Schleswig-Holstein, wo er zehn Jahre zurückgezogen am Deich der

Eider verbrachte. 1993 ging er zurück nach Berlin. Im April und Mai 1994

war er an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar

als Mitarbeiter an der Studienreform engagiert, und im Oktober 1994 übernahm

er dort bis März 1996 eine Gastprofessur für Komposition.

1986-89 arbeitete er an einem abendfüllenden Stück Musiktheater

(PATMOS, nach der Apokalypse des Johannes), 1991-96 an einem symphonischen

Zyklus für Violoncello und Orchester (wir aber singen) und seit 1997

mit digitaler Live-Elektronik an der Neu-Intonation einer erweitert natürlichen

Stimmung (Helmholtz-Funk; JUZ, ein Jodelschrei; KLANG auf Schön Berg

La Monte Young; Tristan-Intonation; KOAN James Tenney PLAINSOUND MUSIC Harry

Partch).

Wolfgang von Schweinitz lebt freischaffend in Berlin.

Akio Suzuki: Ta Yu Ta 1

Ensemble Zwischentöne:

Musik für den Blick nach draußen

von Volker Straebel

Im letzten Konzert gab es Uraufführungen aus Bambusklängen von Akio Suzuki. Im Aktionsraum des Hamburger Bahnhofs interpretierte Peter Ablingers Ensemble in ruhiger Konzentration die teils grafisch, teils verbal notierten Partituren Suzukis. Der Klang- und Performance-Künstler hatte das Glück, auf für seine Klangexperimente offene und rnit den ihnen eingeräumten Freiheiten respektvoll umgehende Musiker zu treffen. In „bambrock“ zupften und rieben sie an zwei im vergangenen Jahr für die Galerie gelbe musik entstandenen Klangskulpturen – je neun in einen Betonsockel eingelassenen Bambus-Spalten. Die bogenförmige Verdichtung und Ausdünnung mit ein bis sechs und zurück zu zwei Spielern führte zur irrationalen Überlagerungen dunkel perkussiver Klänge, die die Ruhe von Absichtslosigkeit und Zufall atmen.

Ähnlicher Intention, wenn auch präziser in der kompositorischen Vorlage, folgt „kyurukyuttsu“, in dem drei Spieler rnit feuchten Fingern auf 60x60 Zentimeter großen Glastischen reiben. Das polyphone Quietschen und Sirren orientiert sich an unter den Tischen plazierten, grafischen Vorlagen, die der Dirigent nach und nach auswechselt und dabei dem Publikum zeigt, was es zuvor hören konnte. Eröffnet und beschlossen wurde dieser Zyklus „Ta Yu Ta I“ schließlich von zwei Soli Suzukis, dem rituell eröffnenden Umrunden des Publikums mit einem ins Rauschen changierenden, immer wieder von einer kurzen Wechselnote unterbrochenen Liegeton einer Steinflöte und dem wiederum in irrationalen Rhythmen trillemden, feinen Klingen einer perkussiv gespielten Glasharmonika. Auch diese Konzertstücke lassen die großen Meditations-Performances Suzukis ahnen, obwohl sie an die Situation ihrer Aufführung die Konzession der Kürze machen.

Volker Straebel, veröffentlicht in: Positionen – Beiträge zur Neuen Musik, August 2001

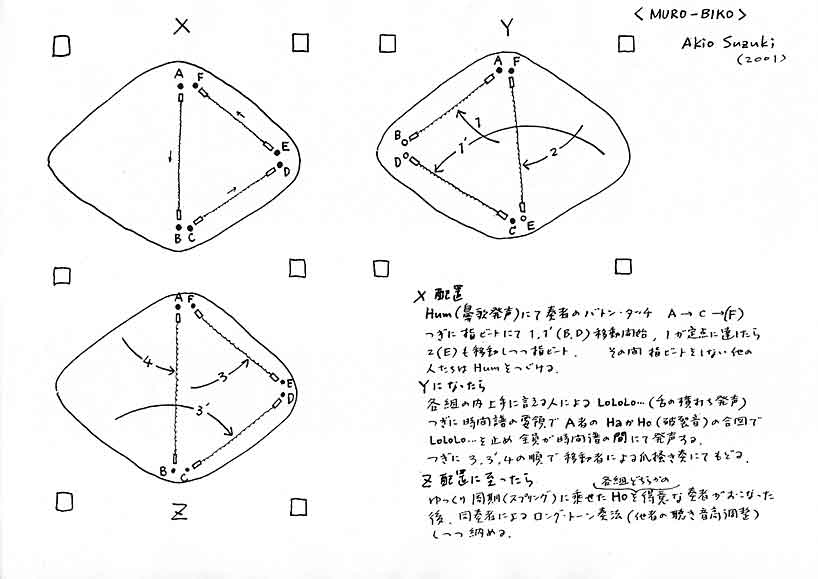

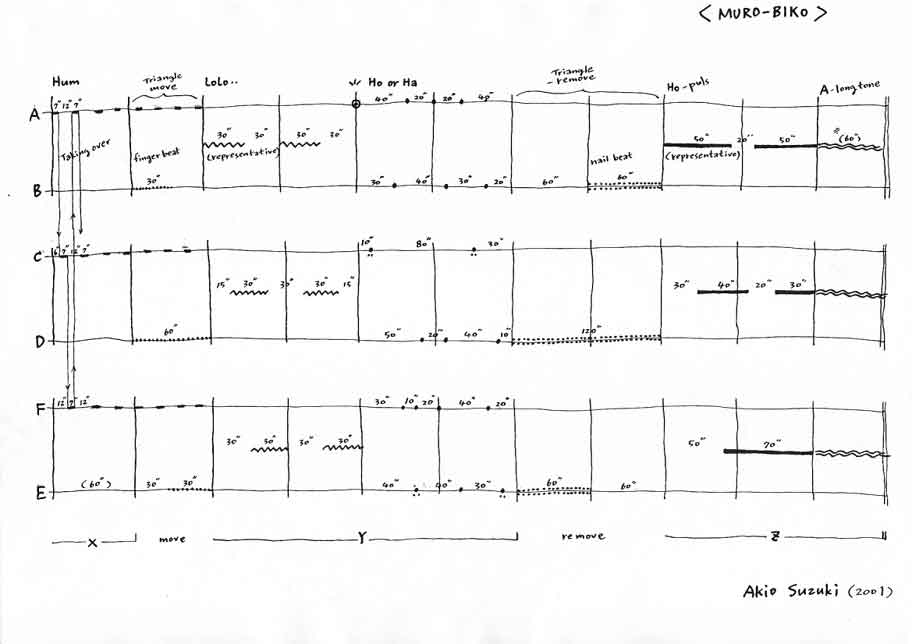

Akio Suzuki: Muro-Biko (Ausschnitt)

Akio Suzuki: tayutai (Probenphoto) Zum Klangkonzept

von Akio Suzuki [...] Man weiß,

daß John Cage wesentliche Anregungen dem Zen-Buddhismus und der Klangauffassung

japanischer Musik verdankt. Für den mit westlicher Tradition verbundenen

Betrachter oder Hörer bleibt dieser Hintergrund jedoch weitgehend abstrakt.

Aus westlicher Sicht, die immer noch durch lineares Denken und durch Betonung

des subjektbezogenen Standpunktes geprägt ist, ist es schwer vorstellbar,

daß bestimmte Wahrnehmungsformen, die im Westen als Innovationen gelten,

anderenorts integraler Bestandteil einer langen Tradition sind. Die japanische

Musiktradition und die dieser zugrundeliegende Klangauffassung machen z. B.

keinen Unterschied zwischen Klang und Geräusch (die westliche Musiktradition

mit der Dominanz bestimmter Klangfarben und ihrer Harmonieorientierung hat

die unorganisierten Klänge der Natur und des Alltags lange ausgeklammert).

Von Bedeutung für die Wahrnehmung in der Kulturtradition des fernen Ostens

ist auch die starke visuelle Orientierung durch die bildhafte Schrift. Schon

in der Sprache sind Klang und bedeutungstragendes Bild viel enger verbunden

als in unserer Sprache, in der die Schriftzeichen ohne eigentliche Bedeutung

sind. Während in der westlichen Musik die Klangfarben der Instrumente

der linearen Entwicklung des musikalischen Geschehens untergeordnet sind,

unterstützen sie in der japanischen Musik die räumliche Wahrnehmung

der Klänge. Aus:

Bernd Schulz, Werfen und Folgen – Zum Klangkonzept von Akio Suzuki. In:

Akio Suzuki, "A" – Sound Works, Saarbrücken 1998 Akio Suzuki:

Muro-Biko (Ausschnitt) Akio Suzuki Geboren 1941 in Pjöngjang

als Sohn japanischer Eltern. In den sechzigerer Jahren Beginn der Self-Study

Events. Siebziger Jahre: Bau einer Anzahl von Klangobjekten wie z. B.

das Echoinstrument Analapos; Klangausstellung in der Minami Gallerie,

Tokyo 76; Festival d'Automne à Paris 78. Achtziger Jahre: Stipendium

der Rockefeller Foundation (A.C.C.), New York 81; Entwicklung der konzeptuellen

Klanginstallationsreihe Throwing and Following; Performing Original

Music, Japan House, New York 83; Pro Musica Nova, Bremen 84; documenta

8, Kassel 87; Space in the Sun, Bau eines Raumes auf dem japanischen

Normalmeridian, um zur Herbsttagundnachtgleiche der Natur zu lauschen, Amino,

Kyoto 88. Neunziger Jahre: Einzelklangausstellung und -performance + -

0, Xebec, Kobe 93; Gast des Berliner Künstlerprogramms des DAAD 94;

Inventionen, Berlin 94; Contemporary Music Forum of Kyoto 95; sonambiente

festival, Berlin 96; Stadtgalerie Saarbrücken 97; Donaueschinger Musiktage

98; Soundculture, Auckland, Neuseeland 99; Klang Kunst Festival – und

II, Wiesbaden 99; gelbe Musik, Berlin 99; daadgalerie, Berlin 99-00. James

Tenney: Swell Piece No 2 Peter Ablinger,

in: Neue Musik in Kreuzberg, Programmheft Mai 1994

von Bernd Schulz

Die Unterschiede im kulturellen Kontext müssen mitbedacht werden, wenn

man sich dem Werk von Akio Suzuki nähern will. Seine künstlerische

Arbeit steht zwar deutlich im Kontext zeitgenössischer Entwicklungen,

die für die Klangkunst von Bedeutung sind, z. B. Fluxus oder Konzeptkunst

und Minimalismus. Andererseits ist Suzukis Offenheit für die Klänge

der Natur mit einer meditativen Grundhaltung verbunden, die das Selbst nicht

so radikal ausschließt, wie dies bei Cage der Fall war. Für Suzuki

genügt es nicht, einfach die Ohren für das Unerwartete zu öffnen

(wie Cage bei seinen Klangspaziergängen), sondern die spezifischen Klangqualitäten

eines Ortes, d. h. die objektiv vorhandenen Qualitäten, müssen mitberücksichtigt

werden. Wie kaum ein anderer ist er Klangqualitäten auf der Spur, die

zum Atmosphärischen eines Ortes, eines Raumes oder bestimmter Materialien

gehören. Er kann sich dabei nicht nur auf sein eigenes langjähriges

Training verlassen, wenn er mit Klanghölzern oder der eigenen Stimme

einen Raum oder einen Ort auf die Struktur des Nachhalls hin untersucht. Er

tut dies gleichzeitig mit der Sicherheit eines Menschen, der sich im Einklang

weiß mit einer alten kollektiven Erfahrung, wie sie z. B. in der Tempelarchitektur

Japans konkret eingeschrieben ist. Die Echopunkte, die Suzuki bestimmt, sind

Orte besonderer Wahrnehmung, sozusagen Brennpunkte des Atmosphärischen,

in dem höchste Aufmerksamkeit und Ruhe für den Betrachter / Hörer

zusammenfallen können. (Interessanterweise gibt es auch negative Orte,

die eine meditative Ruhe nicht zulassen und die früher mit bösen

Geistern in Verbindung gebracht wurden.)

[...] Das Klangerlebnis, sagt Suzuki, ist immer eng verbunden mit der Hörerfahrung

des Individuums, aber auch mit der „Gestimmtheit“ des eigenen Selbst.

Klänge und Geräusche sind das Medium, über das sich die Prozeßhaftigkeit

der Natur erschließt, eine Prozeßhaftigkeit, in die alle Dinge,

auch das menschliche Leben, eingebettet sind. Die Auffassung vom Klang als

Ausdruck der Spiritualität der Natur hat ihre Wurzeln im Shintoismus,

der alten Naturreligion, die bis heute, neben dem Buddhismus, Leben und Denken

des Japaners bestimmt. (Man fühlt sich an ein Wort John Cages erinnert,

der Klang sei die Seele eines unbelebten Gegenstandes.) Das tägliche

Spiel auf der Steinflöte, das Suzuki, wann immer es ihm möglich

ist, wie ein Ritual vollzieht, hat für ihn nicht nur die Bedeutung einer

Einstimmung, das Spiel verbindet ihn auch mit einer uralten Tradition, die

bis in die vorchinesische Zeit (vor 1500 v. Chr.) zurückreicht, als die

schamanistischen Praktiken, durch Klänge die Stimmen der Götter

hörbar zu machen, noch nicht verboten waren. (Mit einer Mischung aus

Stolz und Ironie erzählt Suzuki gelegentlich, daß sein Name übersetzt

„Schellenbaum“ bedeutet und damit auf ein altes schamanistisches

Instrument verweist.) [...]

Das „Swellpiece No 2“ stammt aus der Reihe der „Postkartenstücke“,

die deswegen so heißen, weil die Anweisungen für ein Stück

nicht mehr Platz beanspruchen als den einer Postkarte.

Ein Kosmos klanglicher Möglichkeiten aus einem Kern einiger schlichter

Anweisungen. Alles aus Einem: Konzeptualität par excellence.

Es ist nicht das erste „Postcard Piece“, das wir im Programm führen.

Einige mögen sich noch an das großartige Tamtam-Stück erinnern:

Hat man je zuvor wirklich ein Tamtam gehört?

Und hier bei dem Swellpiece, glaube ich, kann man tatsächlich feststellen,

daß Klangfarbe eigentlich eine harmonische Kategorie ist. Bedingt durch

die einfache Konstellation des An- und Abschwellens der Klänge ensteht

so etwas wie eine ständige und sich ständig variierende Modulation

von Klangfarbe, die die Sogwirkung und sogar die Expression der harmonischen

Modulation als grobschlächtigen Vorfahren erscheinen läßt.

Bei den Proben zu diesem Stück habe ich eine überrraschende Beobachtung

gemacht: Wenn ich mich selbst langsam bewegte, oder auch nur den Kopf langsam

wendete, konnte ich ganz deutlich der Reihe nach die Obertöne des gespielten

Klanges hören. Sie liegen sozusagen an bestimmten Stellen im Raum verteilt;

fein säuberlich der Reihe nach aufgeschlichtet. Jeder kann sie auffinden

und seine eigene Melodie daraus machen.

Mark Trayle: this moment is empty

Digital trash from CPU hash and hard disk crash, laid out on a grid of 1000 0.125 second beeps at 1000hz like the signals broadcast by shortwave to synchronize our watches. Small errors magnify uncoordinated universal time. Small windows amplify an illuminated silence.

Mark Trayle

Mark Trayle works in a variety of media including live electronic music,

installations, improvisation, and compositions for wireless chamber ensembles.

He has performed and exhibited at experimental music and media venues in the

U.S., Canada, and Europe including Experimental Intermedia Foundation, The

Kitchen, Metrònom and MeX. He was a featured performer at Ars Electronica

'94, Sonambiente (Berlin, 1996), Le Festival de la Vallée des Terres

Blanches (Hérimoncourt, France, 1997), Resistance Fluctuations (Los

Angeles, 1998 and 2000), the net_condition festival at ZKM (Karlsruhe, 1999),

Pro Musica Nova (Bremen, 2000), and Format5 (Berlin 2001).

He has received grants from Arts International and the National Endowment

for the Arts, and commissions from Radio Bremen, the California Ear Unit and

Champ D’Action (Belgium). He has been an artist-in-residence at Mills

College, STEIM (Amsterdam), and The Lab (San Francisco). Trayle has collaborated

with Wadada Leo Smith, Vinny Golia, Nels Cline, Jeff Gauthier, KammerEnsemble

Neue Musik Berlin, David Behrman, and as a member of The Hub, with Alvin Curran

and the Rova Saxophone Quartet.

Trayle's music has been the subject of articles in Strumenti Musicali and

Virtual (Italy), Keyboard (USA), and "Escape Velocity: Cyberculture at

the End of the Century" (Grove/Atlantic). He has recorded for the Artifact,

Atavistic, CRI, Inial, Los Angeles River, Elektra/Nonesuch, and Tzadik labels.

Zur Site von Mark Trayle: http://music.calarts.edu/~met/

Christian Wolff: Berlin Exercises

Unverhoffte Glücksmomente musikalischer Inspiration –

Das Ensemble Zwischentöne porträtierte den amerikanischen Komponisten

Christian Wolff

von Matthias R. Entreß

Was für Chopin die Etüden

waren, sind für den amerikanischen Komponisten Christian Wolff die „Exercises“,

kleine Übungen experimentellen Komponierens, Spielens und Hörens.

Auch bei Wolff ist darin die Essenz seines ganzen Schaffens enthalten. Der

1934 in Nizza geborene Sohn des expressionistischen Verlegers Kurt Wolff und

jüngstes Mitglied der New York School um John Cage und Morton Feldman

war dieser Tage in Berlin, um mit dem Ensemble Zwischentöne unter anderem

seine neuen Berlin Exercises 1-4 aufzuführen.

Diese Stücke, wie alles von Wolff, verweigern dem Hörer den Dienst,

sofern dieser Musik als Seelenmassage oder ausdrucksvolle Unterhaltung versteht.

Sie sind mitunter von geradezu schockierender Sprödheit. Doch im Porträtkonzert

im ausverkauften Ballhaus Naunynstraße öffneten sich die Tore zu

Wolffs Ästhetik, die weniger den Klang als das zum Klingen gebrachte

musikalische Handeln zum Inhalt hat.

In den frühen Exercises wie Nr. 14 von 1974 haben alle Musiker dieselben

Noten vor sich. Es gibt weder Notenschlüssel noch Taktstriche. Indem

die Phrasen zeitlich frei voneinander versetzt werden, ergibt sich ein vielstimmiges

Gewebe von Imitationen in verschiedenen Tonarten gleichzeitig. Das ist nicht

etwa ein Durcheinander; die einzelnen Phrasen sind so gebaut, dass sie sich

in in fließender Natürlichkeit selbst antworten. Nur das Klavier,

von Wolff schwelgerisch gespielt, hat seine eigene Stimme. Als Ganzes haben

die Stücke eine immer neue Form, zum Beispiel eines lebendigen inneren

Monologs (Nr. 14) oder einer schillernden All-Over-Fantasie (Berlin Exercise

1). Mit zehn underschiedlichen Instrumenten von Vibraphon bis Tuba ist das

Höchstmaß an Farbigkeit erreicht.

Bei den hier uraufgeführten „Berlin Exercises“ müssen

die Musiker auch die Reihenfolge der Phrasen selber festlegen, eine Aufführungsstrategie

entwickeln. Wahrnehmung der anderen wird zur unabdingbaren Voraussetzung des

Musizierens, die Musik zum Modell eines selbstbestimmten Miteinanders. Ein

Lied auf Brechts „Vergnügungen“ lieferte das Motto des Konzerts.

Das Gedicht, das ausschließlich Begriffe aufzählt, rechnet neben

Schwimmen, Schreiben und Dialektik auch die Neue Musik zu den Vergnügungen.

Zurecht, wie der Abend bestätigte.

John Cage hatte Wolffs Exercises mit der klassischen Musik einer unbekannten

Zivilisation verglichen. Es gibt wohl kaum ein Ensemble, das besser als Zwischentöne

vorbereitet ist, mit dieser Fremdheit vertraut zu machen. 1988 als Folge eines

Kurses an der Kreuzberger Musikschule vom österreichischen Komponisten

Peter Ablinger gegründet, der das Ensemble auch heute noch leitet, hat

es lange im Ruch des Amateurhaften gestanden. Heute sind nur drei der Mitglieder

keine Berufsmusiker. Das Ensemble leistet sich aber nach wie vor den „unprofessionellen“

Luxus, die musikalischen Konzepte zwischen Komposition und Improvisation in

sehr langer Probenzeit zu erforschen. Es führt Musik auf, die im Rahmen

philharmonischer Geschäftigkeit gewöhnlich unter den Tisch fällt.

Zwei weitere ungewöhnliche Komponisten werden in den nächsten beiden

Konzerten porträtiert: Der aus dem Iran stammende Nader Mashayekhi (16.

6.) und die Texanerin Pauline Oliveros (27. 6.).

Mashayeckhi, der seit 1978 in Wien lebt, komponiert Musik, in der Entwicklung

nur als gewonnene Erfahrung, aber kaum direkt miterlebbar vorkommt. In den

großflächigen, und in sich durchaus lebhaften Stücken sammeln

sich -- ohne Übertreibung -- Hunderte von Anfängen. Für Pauline

Oliveros, die Komponistin und Akkordeonistin, ist das Ensemble Zwischentöne

das ideale Medium. Schon seit 30 Jahren komponiert sie nur noch mittels Beschreibungen,

was bei den Interpreten ein Höchstmaß an musikalischer Einfühlung

voraussetzt. Ihre Methode des „Tiefen Lauschens“ gestaltet Reaktionen

auf Umweltklänge. Oliveros: „Versuche nicht, den Klang zu ändern,

lass den Klang sich selber ändern.“

Matthias R. Entreß, unter dem Titel „Schockierend spröde und aufregend zugleich“ veröffentlicht in: Berliner Morgenpost, 13. Juni 2000

Exercises

There are three collections of

“Exercises”, 1–14 (1973–74), 15–18 (1975) and “Berlin

Exercises 1–4” (2000). (The title “Exercise” has also

been used for various other pieces, now at number 28.) “Exercise”

indicates relatively shorter pieces in which the process of work, of practising

and of trying things out within specified limits, in short a kind of discipline

in process, are being attempted. I regard them as both exercises in com-posing

and for performers, especially as the performers function as members of an

ensemble.

The set 1–14 leaves open the instrumentation and number of players. All

read from the same music, applying clefs variously, freely and to accomodate

an instrument’s range. Coordination is flexible, unison only a point

of reference. Various kinds of heterophony are worked out in the actual time

of performance, improvised.

The set 15–18 was first intended for four players including a pianist

(15) and a trom-bonist (17). Though hardly recognizable, some song material

is used (“Union Maid” – Woody Guthrie, and “Halleluja,

I’m a bum!” – a famous hobo song, and a song of my own, “Of

all things”).

The “Berlin Exercises” were written for the Ensemble Zwischentöne:

1, 2 and 4 for free instrumentation and three with a particular part for each

of eight of the ensemble’s players, including a vocal part which uses

the Brecht poem „Es war einmal ein Kind“. Heterophony is sometimes

posssible (especially in 1) but mostly each player has her own material, played

independently but with an ear – improvising with contingency – for

what is being played by the others.

Exercise X stands alone. Though having various possible realizations, it needs

to be organized before its performance in ways that produce more the effect

of a compo-sition completed before, rather than in the process of its performance.

With Exercises 1–14 unison songs on political texts were orginally written

to be sung by the players between the playing of groups of the exercises.

Now there is a song on Brecht’s poem „Vergnügungen“.

Christian Wolff, Juni 2000

Exercises

Es gibt drei Sammlungen von „Exercises“:

1–14 (1973–74), 15–18 (1975) und die „Berlin Exercises

1–4“ (2000). (Der Titel „Exercise“ wurde auch für

verschiedenen andere Stücke verwendet, die jetzt bis zur Nummer 28 reichen.)

Das Wort „Exercise“ (dt. „Übung, Aufgabe“) weist

auf verhältnismäßig kurze Stücke, in denen der Prozeß

des Arbeitens, des Übens und des Ausprobierens von Dingen innerhalb bestimmter

Rahmen, kurz eine Art von Disziplin im Verlauf, angestrebt wird. Ich betrachte

sie sowohl als Übungen im Komponieren als auch für die Interpreten,

besonders wenn die Interpreten ein Ensemble bilden.

Die Gruppe 1–14 läßt die Besetzung und die Anzahl der Spieler

offen. Alle beziehen sich auf dieselben Noten, wenden aber die Notenschlüssel

in verschiedener, freier und für den Tonumfang des Instruments passender

Weise an. Das Zusammenspiel ist flexibel, das Unisono nur ein Bezugspunkt.

Verschiedene Arten von Heterophonie werden während der Aufführung

improvisierend erarbeitet.

Die Gruppe 15–18 war anfangs für vier Spieler einschließlich

eines Pianisten (15) und eines Posaunisten (17) gedacht. Obwohl kaum erkennbar

ist das Material einiger Lieder verwendet („Union Maid“ von Woody

Guthrie, „Halleluja, I’m a bum!“ – ein berühmtes

Landstreicher-Lied und ein Lied von mir – „Of all things“).

Die „Berlin Exercises“ wurden für das Ensemble Zwischentöne

geschrieben: 1, 2 und 4 für eine freie Besetzung und 3 mit einem besonderen

Part für jeden der acht Spieler des Ensembles, darunter ein vokaler Part,

der das Brechtsche Gedicht „Es war einmal ein Kind“ verwendet. Gelegentlich,

insbesondere in 1 ist Heterophonie möglich, aber meistens hat jeder Spieler

ihr / sein eigenes Material, das unabhängig von den anderen, doch mit

einem Ohr bei ihrem Spiel – improvisierend mit dem Vorfindlichen –,

gespielt wird.

„Exercise X“ steht für sich allein. Obwohl es verschiedene

mögliche Realisierungen gibt, muß es vor der Aufführung derart

organisiert werden, daß eher der Eindruck einer zuvor fertiggestellten

als einer während des Aufführungsprozesses entstandenen Komposition

entsteht.

Mit den „Exercises 1-14“ wurden ursprünglich einstimmige Lieder

zu politischen Texten geschrieben, die die Spieler zwischen Abschnitten der

Exercises sangen. Diesmal ist es ein Lied auf Brechts Gedicht „Vergnügungen“.

Christian Wolff, Juni 2000

Die Algebra des

Alltagslebens

von Frederic Rzewski

Die erste Begegnung mit der Musik

von Christian Wolff hinterläßt den Eindruck, als ob man gerade

etwas von einem anderen Stern gehört hat, das anders ist als alles bisher

Vernommene. Und doch bemerkt man beim Nachdenken darüber, daß es

gleichzeitig etwas ganz Gewöhnliches und Normales ist, auf seine Weise

so vertraut, wie jede der ritualisierten Handlungen, die unser Alltagsleben

bestimmen: Morgens aufstehen, zur Schule gehen, Arbeit, Kirche, Geschirr abwaschen,

die täglichen Aufgaben im Haus und in der Familie erledigen.

Sonderbare kleine Melodien, die klingen, als ob sie zu einem entfernten Punkt

im Universum geschickt worden wären und dann als eine Art intergalaktisch

mutierte Musik zurückkommen; erkennbare rhythmische und melodische Muster,

die zu monströsen Paaren zusammengeflickt sind. Manche erinnern an die

Fabelwesen von Hieronymus Bosch, Gebilde aus Tieren, Fischen, Blumen und gebräuchlichen

Haushaltsgeräten: zwar gibt es Ordnung, aber auch ständige Unterbrechung,

das Aufdrücken untergeordneter Realität auf Regel- und Gesetzmäßigkeit,

vereint, um eine Wirkung sowohl von Vertrautheit als auch Fremdheit hervorzurufen:

Schklowskis „ostranenie“.

Man kann diese Musik für surrealistisch halten – ihre Formen sind

nicht vertraut, denn sie enthüllt hinter ihnen die Unberechenbarkeit

des Lebens. Man kann sie politisch nennen, improvisiert, mit kooperativen,

nichthierarchischen Formen sozialer Organisation befaßt – aber

man kann nicht sagen, wie sie wirklich ist (vielleicht traf John Cages Beschreibung

am ehesten zu, als er nach einer Aufführung der Exercises in New York

sagte, daß sie wie die klassische Musik einer unbekannten Zivilisation

wirke.

Sie läßt sich keiner Kategorie eindeutig zuordnen, sie gehört

zu keiner Schule, weder in New York noch in Kabul. Sie predigt keine Doktrin

und besetzt kein Territorium, obwohl sie in gewisser Weise die europäische

Notationstradition fortsetzt. Auch wenn der Komponist fast sein ganzes Leben

im universitären Bereich tätig war und zweifellos zur akademischen

Elite der Vereinigten Staaten gehört, kann seine Arbeit kaum akademisch

genannt werden. (Merkwürdigerweise hat diese Elite kaum jemals Interesse

für seine Arbeit als Komponist gezeigt.) Es ist eine schulschwänzende

Musik, eine Musik zwischen den Schulen. Ebenso weigert sie sich, als Abschreckung

für andere auf dem Arme-Sünder-Bänkchen zu sitzen.

[...] Es ist schwierig, Wolffs Verhältnis zur Politik genauer zu beschreiben,

obwohl politische Gedanken ohne Frage eine wichtige Rolle spielen. Ist er

wirklich ein feiger Liberaler? Ein Kommunist? Oder sogar etwas noch Schlimmeres?

Mir gefällt der Gedanke, daß er, sowohl traditionell als auch revolutionär,

eine Form von Wirklichkeitssinn ausdrückt – so wie der Kommunismus,

praktiziert in Familien und Dörfern der ganzen Welt, jahrhundertelang

existiert hat (siehe Kropotkin). Solcher „Wirklichkeitssinn“ könnte

eine Rolle in einer Massenkollektivbewegung des nächsten Jahrhunderts

spielen, und zwar in dreierlei Weise:

Erstens: Diese Musik ist anders als die meiste sogenannte „neue Musik“

nicht für den passiven Konsum gedacht, weder bei einer Konzertaufführung

noch als ein Stück Plastik, das man in einem Laden kauft. Sie ist vor

allem dazu gedacht, gespielt und nicht nur gehört zu werden (obwohl eine

gute Aufführung es natürlich wert ist, gehört zu werden.) Auch

wenn manches davon virtuos ist, kann ein guter Teil von Wolffs bemerkenswerter

Produktion von Amateuren aufgeführt werden. Jedermann mit gutem Willen

und etwas Verstand kann es tun. Diese Idee von Musik als etwas, das man tut

und nicht als etwas, das einem angetan wird, ist ebenso althergebracht wie

vorausschauend.

Zweitens: In Wolffs politischer Musik werden politische Ideen nicht nur durch

Texte vermittelt. Die Musik selbst beleuchtet diese Ideen. In „Wobbly

Music“ oder „Changing the System“ ist das Zusammenspiel der

Interpreten demokratisch, eine Tatsache, die eigentlich selbstverständlich

erscheint, in der notierten Musik jedoch selten vorkommt. Auf diese Weise

kann es nicht dazu kommen, daß die Ausführenden sich in revolutionärer

Rhetorik üben, während sie sich zur gleichen Zeit den unverändert

autoritären Formen unterwerfen.

Drittens: In der machistischen Welt der zeitgenössischen Musik liefert

Wolff das seltene Beispiel eines Komponisten, der in der Lage ist, sich in

einer Ästhetik auszudrücken, die zwar nicht explizit weiblich ist,

jedoch zumindest Sensibilität für die Erfahrungen von Frauen zeigt.

Diese politische Komponente ist natürlich auch an die Frage der Improvisation

geknüpft. Improvisation ist die Kunst des Möglichen, und als solche

kommt sie in allen Bevölkerungsschichten vor. Die Armen müssen improvisieren,

um zu überleben: aber schließlich auch der Kaufmann, der General,

der Seemann, der Dieb und der Zauberer. Insofern kann sie, zumindest theoretisch,

Teil eines Modells für eine postrevolutionäre Sprache darstellen,

die Ausgleich und Solidarität unter den verschiedenen Klassen von Menschen

fördert. In den sechziger Jahren waren solche Ideen eine Zeitlang weitverbreitet

und übten erheblichen Einfluß auf viele Künstler aus (auch

auf mich). Wolffs „Spiel-Strategie“-Stücke der späten

fünfziger und frühen sechziger Jahre haben ihn für eine jüngere

Generation improvisierender Musiker wie John Zorn und seine Kollegen fast

zu einem Helden stilisiert. Dennoch spielt Improvisation eigentlich kaum eine

wesentliche Rolle in Wolffs Musik, zumindest nicht aus meiner Sicht, außer

in einer umfassenderen Bedeutung, so wie man von einem Basketballspieler sagen

kann, daß er improvisiert, während er gleichzeitig die strengen

Regeln, die das Spiel bestimmen, einhält. Wolffs Improvisationsabläufe

beziehen fast immer eine begrenzte (normalerweise kleine) Anzahl von Entscheidungen

innerhalb eines genau abgesteckten Spielfelds ein – weit von der Improvisation

der sechziger Jahre entfernt.

Er ist immer noch einer der wenigen Komponisten, die gerade in den turbulenten

sechziger Jahren Improvisation überhaupt ernst genommen und sogar begriffen

haben, worum es dabei eigentlich geht. Wolff war niemals ein Hippie, nichts

läge ihm ferner, aber im Vergleich zu jener repressiven Schriftgelehrtheit,

die schon immer der Fluch der neuen Musik gewesen ist, wurde er bei mehreren

Gelegenheiten für schuldig befunden, sich mit einem regellosen Jazz zu

weit vorgewagt zu haben.

Für seine „Spiel-Strategie“-Arbeiten hat Wolff so etwas wie

eine algebraische Notation erfunden, die nicht nur für Tonhöhe,

Zeit und andere „Parameter“ gilt, sondern auch für die im Grunde

wechselseitige Abhängigkeit zwischen den Spielern: kurz nach dem Klang

eines anderen Spielers beginnen, etwas tiefer oder höher ansetzen und

so weiter. Diese Partituren wollen die sich letztlich ergebende Klangstruktur

we-der be- noch vorschreiben, sondern stellen eine Landkarte dar, auf der

die Spieler herumreisen und mit jeder neuen Wendung unterschiedliche Ergebnisse

hervorbringen können.

Viele haben damals mit ähnlichen Ideen experimentiert, aber ich glaube,

daß Wolff immer besonders elegante Lösungen gefunden hat –

eben weil er sich nicht in dem Maß für das Endergebnis, sondern

für den Spielvorgang an sich – als Kunstwerk – interessiert

hat. Die symbolische Sprache dieser Stücke, anders als die der Mathematik,

bezieht sich nicht auf abstrakte Werte oder Quantitäten, sondern auf

Situationen aus dem wirklichen Leben (manchmal ziemlich wirre), deren Interpretation

einige Erfindungsgabe (einige würden Spitzfindigkeit sagen) erfordert.

Das Lesen dieser Partituren entspricht eher einem Waten (weder Schwimmen noch

einfachem Gehen) durch die schlammige Alltäglichkeit einer offensichtlich

gewöhnlichen, scheinbaren Klangwelt – eine Welt, über die wir

nicht nachdenken, sondern die wir schlicht als gegeben hinnehmen.

In der Aufführung durchforstet man diesen Sumpf, um Regelmäßigkeiten

und platonische Wesenheiten herauszufinden – nicht durch systematische

Abstraktion, sondern durch einmalige heuristische Begegnungen mit dem Unerwarteten

aufgrund der Wechselwirkung in einem System, das die Wahrscheinlichkeit von

Überraschungen erhöht, ohne ihre Gewißheit zu garantieren.

[...] Die tastenden, täppischen Rhythmen dieser Musik, ihre Eignung für

die Aufführung durch Amateure und Anfänger, die Kombination von

„richtigen“ Instrumenten mit Spielzeugen oder Krimskrams, ihre freiwillige

Öffnung gegenüber den Geräuschen der Außenwelt –

alle diese Dinge zeigen eine Ambivalenz, die sich weder bei der Tragödie

noch bei der Komödie, sondern irgendwo dazwischen befindet. Wie die lächelnde

Maske der „Bakchen“ des Euripides (ein Schauspiel, das genau zwischen

den Genres steht), entpuppt sich diese Musik sowohl als Einladung als auch

als Warnung, weil sie die Möglichkeit eines geistigen (und sinnlichen)

Erlebnisses in sich birgt, wenn wir offen dafür sind, ebenso aber auch

alles zerstören kann, wenn wir es nicht sind.

Erstveröffentlichung in: Christian Wolff: Cues. Writings & Conversations / Hinweise. Schriften und Gespräche. Herausgegeben von Gisela Gronemeyer und Reinhard Oehlschlägel. Edition MusikTexte 1998.

The Algebra of Everyday Life

by Frederic Rzewski

Your first encounter with the music of Christian Wolff leaves

you with the impression you’ve just heard (or played, or read) something

totally strange, unlike anything else you know. And yet, upon reflection,

you realize it is at the sarne time something completely ordinary and normal,

as familiar in its way as any number of repetitive actions characteristic

of everyday life, getting up in the morning, going to school, work, church,

washing the dishes, performing the daily tasks of home and family.

Weird little tunes, sounding as if they had been beamed at some remote point

in the universe and then bounced back again as a kind of intergalactic mutant

music; recognizable melodic and rhythmic patterns, somehow sewn together in

monstrous pairings, sometimes reminiscent of the demons of Hieronymus Bosch,

composites of animals, fish, flowers, and common household objects: there

is order, but also constant interruption, intrusions of disorderly reality

upon regularity and lawfulness, combining to create an effect of both familiarity

and strangeness: Shklovsky’s ostranenie.

You could say this music is surrealist—not reproducing familiar forms,

but revealing, behind these, life’s unpredictability. You could say it

is political; improvisatory; concerned with collaborative, non-hierarchical

forms of social organization; but you can’t really say what it is like

(although John Cage came close when he said, after a performance of the Exercises

in New York, that it was like the classical music of an unknown civillzation).

It does not fit neatly into any categories; it does not belong to any school,

neither of New York nor of Kabul. It preaches no doctrine and occupies no

territory, although it does continue in some way the European written tradition.

Although the composer has spent most of his life in school, and is unquestionably

a member of the American academic elite, his work can hardly be called academic.

(Curiously, this elite has paid almost no attention to his work as a composer.)

It is hookey-playing music, between schools. It even refuses to sit on the

maverick's stool in the corner, as a warning to others.

[...] It is difficult to define Wolff’s politics exactly, although clearly

political ideas play an important role in his work. Is he merely a lily-livered

liberal? a communist? or something even worse? I like to think he expresses

a form of common sense, both traditional and revolutionary at the same time—just

as communism, as practiced in families and villages all over the world, has

existed for centuries (compare Kropotkin). Such “commonsense” music

might play a part in some mass collective movement in the next century, in

three ways:

1. This music, unlike most so-called “new music”, is not designed

for passive consumption, whether in concert performance, or as a piece of

plastic that you buy in a store. It is primarily meant to be played, rather

than merely heard (although, of course, a good performance is worth hearing).

Although some of it is virtuoso stuff, an important part of Wolff’s considerable

output can be performed by amateurs. Anybody with will and a certain understanding

can do it. This idea of music as something you do, rather than something that

is done to you, is both ancient and forward-looking.

2. Wolff’s political music does not merely use texts, for example, to

convey political ideas. The music is itself an illustration of these ideas.

In Wobbly Music or Changing the System the co-ordination of

the players is democratic, something that might seem obvious, but in fact

rarely happens in written music. So we do not have people on stage talking

revolutionary rhetoric while submitting to the same old authoritarian forms.

3. In the macho world of contemporary music, Wolff is a rare example of a

male composer who has been able to express, if not exactly a feminine aesthetic,

at least one which shows sensitivity to women’s experlence.

This political component is of course also related to the question of improvisation.

Improvisation is the art of the possible, and as such affects vastly differing

strata of the population: The pauper must improvise in order to survive; but

then so must the merchant, the general, sailor, thief, and magician. It could

therefore, theoretically at least, provide a partial model for some kind of

post-revolutionary language that would promote reconciliation and unity among

different classes of people; and for a while, during the sixties, such ideas

were widespread and exerted considerable influence on large numbers of artists

(myself included).

Wolff's “game-strategy” pieces of the late fifties and early sixties

have made him something of a hero for a younger generation of improvising

musicians, like John Zorn and his colleagues. Actually, though, improvisation

does not play an important part in Wolff’s music at all, at least not

in my view—except in a broader sense, as with a basketball player, who

may be said to improvise, while at the same time adhering to the strict rules

governing the game. Wolff’s improvisational schemes almost always involve

a finite (usually small) number of choices within a strictly defined playing

field—a far cry from the “free” improvisation of the sixties.

Still, he is one of the few cornposers who, even in the heady sixties, took

improvisation at all serlously—or indeed, even understood what it was

about. Wolff was never a hippie, far from it: but, compared with the repressive

orthodoxy which has been the curse of new music ever since its origins, he

has been found guilty, on a number of occasions, of some farout antinomian

jazz.

For his “game-strategy” works, Wolff devised a kind of algebraic

notation which accounted not only for pitch, time, and other “parameters”,

but also for certain basic contingency-relations between players: Begin slightly

after the sound of another player, slightly higher or lower, et cetera. These

scores do not de/prescribe the final resulting sound-structure, but provide

a map along which the players may travel, with each new move producing different

results.

Many composers at the time were expertmenting with similar ideas; but I believe

that Wolff was able to come up with particularly elegant solutions-precisely

because he was not so concerned with the final result, but with the game-process

itself as a work of art. The symbolic language of these pieces, unlike that

of mathematics, does not refer to abstract values or quantities, but to real-life

situations (and sometimes quite messy ones) whose interpretation may require

considerable ingenuity (sophistry, some might say). Reading through these

scores is rather like wading (neither swimming nor simply walking) through

the muddy everydayness of the apparently ordinary, self-understood sound world—a

world we don’t think about, but merely take for granted.

In the performance of these works, one sifts through the muck to extract regularities

and Platonic onenesses—not by systematic abstraction, but by one-at-a-time

heuristic encounters with the unexpected, through an interaction with a system

which maximizes the probability of surprise without guaranteeing its certainty.

[...]

The fumbling, groping rhythms of the music, its amateur—or beginner-quality,

the combination of “legitimate” instruments with toys or junk, its

voluntary opening to the noise of the exterrial world—all of these things

express an ambivalence that belongs neither to tragedy nor comedy, but something

between. Like the smiling mask of Dionysos in Euripides’ Bacchae

(a play which is likewise between genres) this music is both an invitation

and a warning, suggesting the possibility of a sensible (and sensitive) outcome,

if we are open to it, but also the possibility of everything caving in , if

we’re not.

In: Christian Wolff: Cues. Writings & Conversations / Hinweise. Schriften und Gespräche. Gisela Gronemeyer and Reinhard Oehlschlägel, eds. Edition MusikTexte 1998.

Sergei Zagni: Symphonie Nr. 2

Sowohl vom Klangbild als auch von

der Struktur her stelle ich mir bei diesem Stück etwas ganz im Geiste

Sofia Gubaidulinas vor. Doch während die Komponisten dieser Generation

alles genauestens in Noten setzten (gelegentlich in sehr komplizierter Weise),

wodurch der ausgedrückte Hauptgedanke (im russischen, literaturzentrierten

Geist) nur unterschwellig zu verstehen war, so ist es hier genau umgekehrt.

Mehr noch: Dieser Text ist eine Partitur, doch zugleich könnte dieser

Text auch ein Kommentar oder ein Essay sein – ein schriftstellerischer

oder musikwissenschaftlicher – zu einer Musik, die in der üblichen

Weise geschrieben und interpretiert wird (vor allem zur Musik Gubaidulinas).

Partitur und Kommentar sind zu einem Leib verschmolzen. Plötzlich wurde

mir klar: Wozu Noten schreiben, wozu eine solch beschwerliche und mühsame

Arbeit auf sich nehmen, wenn man es, mit einem gleichen oder sogar besseren

Ergebnis, auch bleiben lassen kann.

Ein Vergleich: Ein klassisches Werk ist ein Weg, der nur in eine Richtung

weist, und den man langsamer oder schneller gehen kann, während eine

offene, „variable“ Komposition einem Park oder Wald gleicht. Wer

in ihm spazieren geht, kann nicht nur den Charakter der Bewegung verändern,

Tempo und Dynamik variieren, sondern auch jedes Mal andere Pfade wählen,

von einem zum anderen übergehen, gelegentlich an einen Ort zurückkehren

usw. Im Park kann man länger spazieren gehen. In ihn möchte man

öfter zurückkehren, er vermag sich in größerem Maße

jedes Mal neu darzustellen.

Ein anderer Vergleich: Die variable Komposition ist ein vierdimensionaler

Körper, ihre einzelne Interpretation seine dreidimensionale Projektion.

Ein möglicher Gesichtspunkt: Schaffen heißt Grenzen erfahren. Nicht

immer ist alles augenfällig. Ein Werk begreifen, bedeutet unsere eigenen

Vorstellungen über unsere eigenen Grenzen und über die Grenzen des

Alls erfahren. Ein anderer möglicher Gesichtspunkt: An die Zahl glauben

heißt an Gott glauben.

Sergei Zagni, in: Klangwerkstatt 2000 – Neue Musik in Kreuzberg, Programmheft, November 2000

Sergei Zagni

Geboren 1960 in Moskau, ist ein

radikaler Experimentator und Konzeptkünstler. Seine Arbeit erstreckt

sich in fast alle kompositorischen Bereiche: Minimalismus, elektronische Musik,

Musiktheater, Happening, graphisch notierte Musik und auch in den Strukturalismus.

Seine Kompositionen sind häufig von der Mathematik beeinflußt und

selbst in den freien Genres immer strikt logisch aufgebaut. Viele der Stücke

sind als variable Strukturen angelegt, die den Spielern die Freiheit der Wahl

ermöglichen. Der Komponist versucht in ihnen den Kosmos im Ganzen zu

begreifen. Zagni tritt auch als Improvisationsmusiker am Klavier und mit nichttraditionellen

Instrumenten auf. Seine Musik wurde, außer in Rußland, in Italien,

Deutschland, den USA, England, Frankreich und der Schweiz aufgeführt,

u. a. auf den Festivals Alternativa (Moskau), Unbemerkte Bewegung (Volgograd),

Bang on a Can (New York), European Media Art Festival (Osnabrück), The

Third Mikhail Chekhov's Festival (Forrest Row, England), OPERATIVes Künstlehrfest

(Berlin), Kykart (Carskoe Selo), Edingburgh International Festival, Seminar

with Tom Johnson (Saint Germain les Angles), Moskauer Herbst und Mental Landscapes

(Frauenfeld, Neuchâtel, Zürich).

Werkauswahl: Four Canons, für Violine und Cello, 1981; Claviermusik aus

dem 17. und 18. Jahrhundert, für Orgel und/oder Klavier, 1978–82;

Sonate, für Klavier, 1990 (Zagni Edition: CD; Long Arms Records: CD);

Stück Nr. 4, für Klavier, 1991; Voces Organales, für Orgel,

1984 bis heute; Electronic Music No. 3 (Korg Music), 26.09.1993–28.04.1994;

Electronic Music No. 5 (Piano Concerto), 1995–06.10.1997 (Zagni Edition:

CD; Long Arms Records: CD); Symphonie Nr. 2, Kammerensemble oder Lesung, 22.09.–14.10.1995;

Sonata Reconstructed from Fragments the Order of which is Lost, elektronische

Musik, 1998 (Zagni Edition: CD; Long Arms Records: CD); Anthems, Requiem,

elektronische Musik, 1998 (Long Arm Records: CD); Stück Nr. 5, für

Klavier, 11.04.1999, Neujahrsmusik, CD, 02.2000 (Zagni Edition: CD); Magic

Stars, Tafeln für Piano oder ein anderes passendes Instrument (in Arbeit).

zeitblom: source music part II

Bei „source music part II“

wird akustisches Material, wie hier die Klänge des Ensemble Zwischentöne,

in überlagerten Bearbeitungen durch Setzung von Parametern eines Computerprogrammes

grob in Richtungen gelenkt. Ergebnisse werden vom Operateur verworfen oder

setzen sich in ästhetischen Entscheidungen evolutionär durch Aufnahme

für die weitere Bearbeitung durch. Schicht für Schicht entwickelt

sich ein akustischer Phänotyp, schält sich heraus als eine Möglichkeit

von vielen.

Im Substrat des Codes im Computer formen sich klangliche Ereignisse, im Detail

unbestimmt, von außen mäßig durch Erforschung und Erfahrung

vorhersehbar, nicht zu planen und darum in ihrem Werden um so interessanter

zu beobachten. Die komplexesten Muster werden geboren, nicht gemacht.

Der vorgelegte musikalische Versuch bemüht sich um den von dem amerikansichen

Schriftsteller Kevin Kelly geäußerten Optimismus: „Die Welt

des Gemachten wird bald wie die Welt des Geborenen sein: autonom, anpassungsfähig

und kreativ, aber konsequenterweise auch außerhalb unserer Kontrolle.

Ich denke das ist ein großartiges Geschäft.“

Die Musik der Do-CD Trilogie „Bioplex-biomorph-bioscope“ ist gemacht

für Kunsträume wie Installationen und Environments. Der als Titel

gewählte Neologismus „Bioplex“, eine Zusammenziehung des der

Sphäre der Natur zugeordneten „Bio“ mit „plex“, assoziativ

abgeleitet von einem technischen Instrument, dem künstlich akustisch

Räume simulierenden Gerät „Echoplex“ unter Anerkennung

der Mitschwingung von Konnotationen wie „(K)komplex“ als Adjektiv

wie Substantiv und den kulturellen Raum großer verbundener Gebäude

genauso meinend wie die wesentlichste Eigenschaft von aus zunächst einfachen

Regeln hervorgehenden natürlichen Systemen. „source music part II“

ist Teil der geplanten Do-CD Trilogie „Bioplex-Biomorph-Bioscope Environments“.

Erschienen ist bis jetzt „Bioplex in Delay – Environments # 1“

bei Tourette, Bayreuth, Juni 2001.

zeitblom, in: Musik für den Blick nach draußen, Programmheft, Juni 2001

zeitblom

lebt in Berlin und arbeitet in

diversen Metiers: Elektronik; Bass, Komposition, Klanginstallation, Neues

Hörspiel/Akustische Kunst, Sound-Environments.

Er gründete die Avant Rock Band Sovetskoe Foto (1984 – 93). Zusammenarbeit

mit Fred Frith, John Zorn, Arto Lindsay; Zeena Parkins, Pyrolator. Mitglied

des Improvisationsensembles ThoThmann Anlagen (1994 – 96). Komposition

der Musik-Theater-Skulptur Les Sortileges von Christian Marclay am Münchner

Marstall Theater 1996. Buch-CD-Projekte mit verschiedenen Autoren, u.a. Ulrich

Schlotmann, Theater/Hörspiel/DJ-Projekte mit Kalle Laar, Elektronik Duo

Golden Tone mit Christian Fennesz, Konzept Gruppe fennesz/rantasa/ zeitblom

– Isolationstank Projekt Bioadapter (1999 – 2001) und a sophisticated

soirèe (2001). Kompositionen für die Maschinengruppe BBM, Mitarbeit

an der Kunstedition Black Box ( Sonic Youth/Jim O'Rourke u. a.) Kunstmuseum

Ystad/Schweden 2000. Musiken für Theater und Tanz, Elektronische Lese-Performances,

Radio-Hörstücke, zahlreiche Veröffentlichungen und vieles mehr.

Aktuelle Veröffentlichungen: zeitblom – bioplex in delay environments

#1, tourette 2001; format 5 sampler – beitrag von golden tone –

17:14, tourette 2001; audiolounge sampler – beitrag von zeitblom/laar

– hypersound concrète intermedium rec. 2001; BBM/zeitblom –

sophisticated tactic by blind technic, tourette 2001.

Zur Site von zeitblom: http://www.zeitblom.de

Walter Zimmermann: Shadows of Cold Mountain 2

Das Stück gehört zu dem Zyklus „Erased-Retraced“ (1994-2000), der den bildnerischen und poetischen Raum Brice Mardens und Robert Creeleys mit einer Musik umkreist, die zwischen konturauflösenden Stücken: „Erased“ und konturbildenden Stücken: Retraced“ hin- und herpendelt. Die vier Stücke des Pols Erased übersetzen die gestisch-kalligraphischen Liniengeflechte von Brice Mardens Bildzyklus „Cold Mountain“ in Klang. Was bei Marden freiheitlicher Ausdruck einer losen, weiten und schweifenden Bildfolge ist, wird hier zum Grenzgang. Instrumente sind nicht für Grenzenloses gebaut, jede Freiheit kommt in Konflikt mit der Mechanik. Die schweifende Linie, in Musik übersetzt, wird nur durch strengstes Abmühen erfahrbar. So weit können Malerei und Musik auseinander liegen. Jedoch trifft sich Farbwelt und Tonwelt jenseits dieser Anstrengung, in Mannigfaltigkeit der Verbindungen der sekundären Klangprozesse der Interferenztöne und Differenztöne. Die primäre Gestik des Malens wird hier erst in der sekundären Klangebene wahrnehmbar, hinter der Struktur. – „Shadows of Cold Mountain 2“ bezieht sich auch auf ein Gedicht von John Yau:

|

In the Shadows of Cold Mountain |

In den Schatten des Kalten Berges |

|

Dust settles in first layers

of air between |

Staub legt sich in ersten

Schichten aus Luft zwischen |

Dazu John Yau : „Das Gedicht wurde nach den Malereien von Brice Marden geschrieben, die er Han Shan, dem Dichter des Kalten Berges, gewidmet hat. In seinen Gemälden „Notes for Cold Mountain“ zeichnet Marden vier senkrechte Spalten mit Couplets, die jeweils aus kalligraphischen Notationen bestehen. Ich dachte an Mardens Linien, die Art, wie sie sich drehen und wenden, zusammenkommen und doch unterschieden bleiben. Ich entschloß mich, „In the Shadows of Cold Mountain“ als eine Gruppe achtzeiliger Gedichte zu schreiben, deren jedes aus einem ununterbrochenen Satz oder einer „Linie“ von Gedanken und Assoziationen bestehen sollte. Als ich mir das Gewebe von Mardens Linien vorstellte – die Dichte und Luftigkeit der Gemälde –, dachte ich, die geschriebene Linie dürfe nicht die Linearität nachahmen, dürfe nicht von hier nach dort gehen, sondern könne stattdessen erforschen, was zwischen hier (wo immer das ist) und dort (was immer das ist) liegt.

Shadows of Cold Mountain 2

The piece belongs to the cycle

Erased-Retraced (1994–2000) which encircles the pictorial and poetic

realm of Brice Marden and Robert Creeley with a music that sways back and

forth between the contour dissolving pieces: Erased and the contour creating

pieces: Retraced. The four pieces centered on Erased translate the gestural-calligraphic

mesh of lines from Brice Marden's picture cycle Cold Mountain into sound.

What is by Marden freely expressed in a loose, broad and roaming succession

of pictures, here becomes a walk on the borderline. Instruments are not build

for boundlessness, each freedom comes into conflict with the mechanics. The

roving line, translated into music, is only discovered after the strictest

of toils. So far apart can painting and music be from each other. But beyond

this effort, the worlds of colour and of sound meet through manifold connections

in secondary sound processes, in interference tones and difference tones.

The primary gesture of painting here is only perceivable in the secondary

sound level, behind the structure. Shadows of Cold Mountain 2 also refers

to a poem by John Yau:

In the Shadows of Cold Mountain

Dust settles in first layers of air between

steps and sky above and below windows

overlooking yards behind buildings

furnished rooms old men and women

empty bottles cans fished out of bags

one talking about friends who left in carts

for countries with no names gets confused

in hallways leading to sunlit street

John Yau writes: "The poem was written after Brice Marden’s paintings

to Han Shan, the Cold Mountain poet. In his paintings, Notes for Cold Mountain,

Marden draws four vertical columns of couplets, each of which consists of

calligraphic notations. I thought of Marden's lines, the way they turn and

veer, come together and yet remain distinct. For In the Shadows of Cold Mountain,

I decided to write a group of eight-line poems, each of which would be made

up of one unpunctuated sentence or "line" of thoughts and associations.

Thinking of the web of Marden's lines – the density and airiness of the

paintings – I thought the written line did not have to mimic linearity,

did not have to go from here to there but could instead investigate what was

between here (wherever that is) and there (whatever that is)."

Zur Site von Walter Zimmermann: http://home.snafu.de/nanne.walter/

Anfang Ensemble Aktuelles Repertoire Pressestimmen Photos Kontakt