Anfang Ensemble Aktuelles Repertoire Pressestimmen Photos Kontakt

Komponisten / Stücke O – R

Pauline Oliveros: Sound Piece

In diesem Stück kann ein Klang

von jeder beliebigen Klangquelle herrühren. Der Klang kann kürzer

oder länger, leiser oder lauter, einfach oder komplex sein, soll jedoch

nicht als Teil oder Abschnitt einer Musik (z. B. aus dem Radio oder von einer

Aufnahme) erkennbar sein. Jeder Klang sollte einen eigenen Charakter haben.

Klänge, die schwer erkennbar sind, dürften interessanter sein. Klänge,

die von ungewöhnlichen Klangquellen stammen, oder in ungewöhnlicher

Weise erzeugt oder positioniert werden, dürften ein größeres

Interesse hervorrufen. Die Klangquellen können optisch interesssant sein

– oder auch nicht – und können auf die Bühne gebracht

werden, um die Aufführung klanglich, visuell oder dramaturgisch zu beleben.

Die Klänge können nah oder fern, von ortsfesten oder beweglichen

Klangquellen erzeugt werden.

Jeder Spieler bereitet eine Anzahl von Klängen vor, um sie innerhalb

einer festgelegten Dauer, z. B. zehn Minuten oder auch viel länger, vorzustellen.

Jeder Spieler kann so viel oder so wenig Klangquellen benutzen, wie sie oder

er möchte. Jeder Spieler ersinnt ein eigenes Zeitschema und eine eigene

Dramaturgie für die Klänge innerhalb der gegebenen Dauer. Das Stück

beginnt mit dem ersten Klang und endet, wenn die Zeit um ist.

Variation: Die Klänge werden entweder vor, nach oder gleichzeitig mit

dem Klang eines anderen Spielers erzeugt. Die Dauer des Stückes kann

zuvor festgelegt werden oder, wenn die Zeit nicht begrenzt ist, kann das Stück

auch fortgesetzt werden bis die Energie verbraucht ist.

Pauline Oliveros, 13. Juli 1998, Kingston NY

Sound Piece

In this piece a sound could come

from any sort of sound source. The sound could be shorter or longer, softer

or louder, simple or complex but not identifiable as a fragment or phrase

of music (from a radio or recording for example). Each sound used should have

its own character. Sounds that are difficult to identify might be more interesting.

Sounds that come from unusual sources, methods of activation or locations

might have more interest. The sound sources might be visually interesting

(or not) and could be staged to enliven the performance space in an interesting

audio as well as visual and dramatic design. Sounds could be local or distant

with stationary or moving sound sources.

Each person prepares a number of sounds to present within a predetermined

duration i. e. 10 minutes or much longer. Each person may have as many or

few sound sources as they want. Each person devises their own time scheme

and staging for their sounds within the given duration. The piece begins with

the first sound and ends when the time is up.

Variation: Sounds are activated either before, after or exactly with another

performer’s sound. The duration of the piece may be predetermined or

if time is not limited the piece could go on until the energy is spent.

Pauline Oliveros, July 13 1998, Kingston NY

Holzkisten durch

die Gegend kicken – Pauline Oliveros und das Ensernble Zwischentöne

erzählten in der Parochialkirche von den Geräuschen des Alltags

von Björn Gottstein

Gäbe es das TV-Quiz „Familienduell“

in einer Ausgabe für musikalisch Halbgebildete und lautete der vorgegebene

Begriff „Pauline Oliveros“, dann wäre „Om“ eine viel

versprechende Antwort.

Die 1932 in Texas geborene Komponistin und Akkordeonistin gilt heute neben

Meredith Monk als Leitfigur einer musikalischen Ästhetik, die sich entlang

den Koordinaten Spiritualismus und Feminismus angesiedelt hat. „Sonic

Meditations“ oder „Deep Listening“ heißen die meditativ

und ganzheitlich konzipierten Werke, die Pauline Oliveros der männlich

dominierten europäischen Konzerttradition entgegenhält.

Seit den 60er-Jahren verwendet sie dazu ausschließlich Verbalpartituren,

die auf die traditionelle Notenschrift verzichten und den Ausführenden

stattdessen großzügig Freiheiten einräumen. Es konnte am Dienstagabend

in der Parochialkirche also kaum überraschen, dass man den gesamten Partiturtext

von „Sound Piece“ aus dem Jahr 1998 auf einer halben Seite des Programmheftes

abgedruckt fand. Und die tunichtgute Unbestimmtheit der Partitur, die von

den Klängen verlangte, dass sie „kürzer oder länger, leiser

oder lauter, einfach oder komplex“ sein mögen, konnte die Erwartungshaltung

nur betonieren.

Erst mit den ersten konzertanten Aktionen wurde deutlich, dass man in der

folgenden Stunde etwas anderes zu erwarten hatte als Klang gewordene Spiritualität.

Denn unter der unvermeidlichen Inkonsistenz neun autark agierender Musiker

entwickelte sich „Sound Piece“ zu einer heterogenen, gelegentlich

durchaus zähen Klangcollage.

Im Mittelpunkt standen dabei die small sounds, die kleinen Gerausche, die

der Alltag abstrahlt und die oft unbemerkt an uns vorüberschallen: das

Rascheln einer Plastikfolie, das Klicken einer Blechdose oder das verhaltene

Knacken eines gespaltenen Holzstücks. Nur selten entfalteten sich dabei

kommunikative Strukturen. Der einsilbige Dialog über Trauer und Wehmut

etwa, in den sich Posaune und Akkordeon zu verstricken versprachen, dauerte

am Ende nur wenige Sekunden. Meist zogen einzelne Klangquellen die Aufmerksamkeit

auf sich, indem sie sich dominant in den Vordergrund spielten.

Die teuer verkabelte Gitarre etwa verströmte wundervoll dubbige Effekte,

spielte die Wucht der elektrischen Verstärkung aber auch kaltblütig

aus. Im Gegensatz zu den langatmigen und spannungsreichen Bögen, die

frühere Werke von Oliveros auszeichneten, kamen hier Gesten zum Tragen,

die dem Klischee einer friedfertigen und sinnlichen weiblichen Musikkultur

zuwiderlaufen: Nervosität und Bedrohlichkeit gehören ebenso dazu

wie die latente Aggressivität, die das schnoddrige Herumtreten von Holzkisten

verbreitete.

Am schwersten auf dieser Aufführung aber lastete die vermeintliche Willkür,

die auf musikalische Argumente wie Zyklus oder Linearität verzichtete.

Dass der Applaus schließlich zu früh einsetzte, noch während

der Kontrabass einige verwischte Streichgeräusche von sich gab, zeugt

von der Irritation und der Unsicherheit, die Oliveros und das Ensemble Zwischentöne

an diesem Abend entfesselten.

Björn Gottstein, die taz, berlin-kultur, 29. Juni 2000

Was ihr hören

wollt – Pauline Oliveros’ „Sound Piece“ in der Berliner

Parochialkirche

von Stefan Melle

Manch einem mag das Gefühl

vertraut sein, wenn eine Massage die Beschaffenheit des eigenen Körpers

in unerwarteter Weise spürbar macht. Jäh sind alle Sinne auf dieses

vielschichtige Körperempfinden gerichtet, daraus erwächst auch jenes

gleichzeitig Beruhigende und Erfrischende, das den Erfolg der Behandlung anzeigt.

Eine ähnliche Wirkung rief zunächst das Konzert des Ensembles „Zwischentöne“

am Dienstag in der Parochialkirche hervor. Die erstmals in Europa aufgeführte

Komposition „Sound Piece“ der Amerikanerin Pauline Oliveros begann

mit langem, stillen Sitzen. Dadurch wirken im Kirchenraum die leisen Geräusche

prompt lauter – der Wind in der Kuppel, letzte Schritte eines verspäteten

Besuchers, ein Rücken, der an der Lehne entlangschleift.

Dann beginnen die Spieler kaum hörbar eine Musik, die das Versinken lehren

will. Einzeln sind die Musiker im Raum verteilt und haben um sich herum ein

farbiges Sammelsurium von Instrumenten und Geräuscherzeugern angehäuft.

Das reicht von der Geige und Posaune, die indes nur begrenzt ihre Möglichkeiten

ausspielen, über Porzellanteller, Blechbüchsen und Würfeln,

die auf dem nackten Steinfußboden scheppern, klirren, klickern, bis

zu Raschelfolie, Kinderspielzeug und allerlei Kuriositäten, die an die

variantenreichen Klänge der Welt erinnern. Der Laut einiger Wassertropfen

eröffnet das Werk, fast unhörbares Pendeln, Quietschen und Quellen,

Sichballen, Trennen und Zerrinnen von Klängen, später auch Stimmen,

entwickeln es fort. Fast immer bewegt sich das Geschehen im leisen oder nur

vorsichtig lauteren Bereich. Selten nimmt es energische, nie dramatische Züge

an.

Freie Improvisation. Nun ist das alles in der Komposition von Oliveros so

nicht vorgeschrieben. Schon seit langem gibt sie den Musikern nur noch ungefähre

Handlungsanleitungen mit, wodurch diese zu Interpreten im umfassenden Sinn

des Wortes aufgewertet werden. Die Anweisung für „Sound Piece“

fordert dabei, dass die Musiker nach individuellem Ermessen beliebige eigene

Klänge von beliebigen Klangquellen während einer zuvor vereinbarten

Dauer produzieren. Zugespitzt heißt das: „Legt eine Zeitspanne

fest, macht darin, was ihr wollt, aber zitiert nicht.“ Solch eine Rahmensetzung

verzichtet freilich sowohl weitestgehend auf die Definition dessen, was im

Konzert erklingen oder an Beziehung erlebbar werden soll, als auch dessen,

was nicht zu hören und zu sehen sein soll. Sie läuft damit auf freie

Improvisation hinaus. Die Anweisung stellt für die Musiker nur noch den

Anlass dar. Dergestalt macht die viel beschworene Konzeptkunst sich selbst

überflüssig. Vielleicht trägt auch deshalb Oliveros „Klangstück“

den wohl allgemeinsten Titel, den ein Musikwerk führen kann.

Außer durch die gemessene Ruhe des gesamten Verlaufs wird das Stück

von der Faszination der vielen verschiedenen Klangnuancen getragen und von

der instinkti ven Neugier des Hörers auf das nächste, nicht vorhersehbare

Musikereignis. Doch bereits nach gut der Hälfte der 70 Minuten, die die

Musiker sich auszufüllen vorge nommen haben, zerfasert die Kraft des

musikalischen Geschehens beträchtlich. Zwar gibt es da immer noch unablässig

neue Klangereig nisse. Doch sie stellen sich doch nur alsVariante des schon

Gehörten heraus und gewinnen auch keinen weiteren Sinn als den, mittels

Fortdauer tiefer in die Seelenbalance eingreifen zu wollen. Der Hörer

jedoch beginnt, die Ziegelwände, Gewölbe und Balkenkonstruktionen

der Parochialkirche zu betrachten. Etwas grundlegend Neues hat er an diesem

Abend nicht erlebt, im Gegenteil begegnete er lange Bekanntem, das man hin

und wieder zur Erfrischung der Ohren gern wiederhört. Freilich nur in

angemessener Dosis. Denn irgendwann bewirkt auch die angenehmste Massage statt

der ursprünglichen Belebung eher fühllose Erschöpfung.

Stefan Melle, Berliner Zeitung, 29. Juni 2000

Die Wurzeln des

Augenblicks – Über das Hören

von Pauline Oliveros

[...] Meine Kompositionsweise wird

meist entweder als gewichtiger Beitrag zur neuen Musik gesehen oder aber als

Nicht-Musik abgetan, da sie nicht konventionell notiert ist und somit nicht

auf konventionelle Weise beurteilt werden kann. Sie wird abgetan, weil sie

nicht unbedingt in Noten aufgeschrieben ist oder weil die Spieler aufgefordert

werden, Rhythmen und Tonhöhen nach Konzepten zu erfinden oder auf Metaphern

zu reagieren. Musiker, die gewohnt sind, Noten und Rhythmen zu lesen, erschrecken

oft über die karge Notation im Vergleich zu gewohnten Partituren, die

ihre Aufmerksamkeit auf bestimmte Tonhöhen und Rhythmen lenken, die ihnen

vorhersagbar und wiederholbar vorkommen. Ich lege mehr Wert auf die unvorhersagbaren

und ungewissen Möglichkeiten, die eben dadurch zum Tragen kommen, daß

ich keine bestimmten Tonhöhen und Rhythmen vorgebe. Ich ziehe organische

Rhythmen den ausschließlich metrischen Rhythmen vor. Das volle Klangspekrtrum

ist mir lieber als ein umgrenztes Tonsystem. Innerhalb dieses umfassenden

Kontexts klangorientierter Komposition setze ich manchmal Metren und Skalen

ein.

Meine Musik ist interaktive Musik. Sie ist interaktiv in dem Sinn, daß

die Teilnehmer an der Schöpfung des Werkes teilhaben, anstatt darauf

reduziert zu sein, Töne und Rhythmen ausdrucksvoll zu interpretieren.

Ich habe den äußeren Rahmen, die Anleitungen, auf welche Art zu

hören und zu reagieren ist, komponiert. Diese Rahmen und Anleitungen

geben den Interpreten bei richtigem Gebrauch die Möglichkeit, kreativ

zu werden, mit mir zusammen zu komponieren und aufzuführen und ihr musikalisches

Spektrum zu erweitern.

Die Bandbreite der Notationspraktiken, die ich einsetze, um meine kompositorische

Arbeit vorzustellen, umfaßt die Notation im konventionellen Liniensystem,

graphische Notation, Metaphern, Prosa, mündliche Anleitungen und Aufnahmegeräte.

Die Sonic Meditations sind als Anweisungen oder Rezepte notiert. Die

schriftlichen Fassungen der Sonic Meditations entstanden erst

nach vielen Versuchen mit mündlichen Anweisungen, die an viele verschiedene

Menschen weitergegeben wurden. Obwohl sie im Druck erschienen sind, verändere

oder überarbeite ich öfters den Wortlaut, um diese Anweisungen in

neue Situationen überführen zu können.

Meine Anweisungen sind dazu gedacht, bei den Ausführenden und innerhalb

einer Gruppe einen Prozeß der Aufmerksamkeit auszulösen, der sich

mit der Zeit durch wiederholte Erfahrung noch vertiefen kann. Hier als Beispiel

ein Stück für Stimmen oder Instrumente: „Three Strategic

Options – Gemeinsam horchen. Wer bereit ist anzufangen, wählt

eine der drei folgenden Möglichkeiten aus: Vor einem anderen Spieler

einen Klang erzeugen, nach einem anderen Spieler einen Klang erzeugen oder

mit einem anderen Spieler einen Klang erzeugen. Wieder horchen, bevor eine

andere Möglichkeit gewählt wird. Während der gesamten Dauer

des Stücks sollen die Möglichkeiten frei gewählt werden. Das

Stück endet, wenn alle wieder auf ein gemeinsames Horchen zurückkommen.

Bei einer Soloaufführung werden die Mitspieler durch Geräusche der

Umgebung ersetzt.“

Um Three Strategic Options aufführen zu können, müssen

alle Mitspieler auf inander hören. Bei jeder Wahlmöglichkeit verlagert

sich die Aufmerksamkeit. Die Erzeugung von Klängen vor anderen Mitspielern

kann in einen Wettbewerb ausarten. Man muß auf einen stillen Moment

hören, in dem sich eine Gelegenheit bietet. Zur Erzeugung von Klängen

nach anderen gehört Geduld. Man muß auf das Ende eines Klanges

hören. Das Erzeugen von Klängen gemeinsam mit anderen verlangt Intuition,

das unmittelbare Erkennen, wann man anzufangen und wann man aufzuhören

hat. Eine endgültige Aufführung wird nicht erwartet, da jede Aufführung

sich beträchtlich von einer anderen unterscheiden kann, obwohl die Vorgaben

unangetastet bleiben und man das Stück wiedererkennen kann, wenn es immer

von der gleichen Gruppe aufgeführt wird. Der Stil ändert sich hingegen

je nach Spielern, Instrumentation und Umgebung.

Zuallererst geht es in meinen schriftlichen und mündlichen Anweisungen

darum, den Spielern Aufmerksamkeitsstrategien an die Hand zu geben. Aufmerksamkeitsstrategien

sind nichts anderes als Hör- und Reaktionsweisen im Hinblick auf die

eigene Person, andere und die Umgebung. Diese Strategien führen zum Zuhören.

Hören die Musiker zu, dann lauscht wahrscheinlich auch das Publikum.

Obwohl es im Vergleich zu gewöhnlichen Partituren unmöglich scheint,

das Ergebnis einer Aufführung im voraus einschätzen zu können,

ist die Komposition der Anweisungen und des äußeren Rahmens ein

Handwerk, das genausoviel sorgfältige Überlegung erfordert wie jede

Partitur. Es ist wichtig, daß alle die allgemeinen Anweisungen verstehen.

Und diese Anweisungen allen klar zu machen, stellt für den Komponisten

eine Herausforderung dar. Ein falsches Wort kann Widerstände oder Verwirrung

hervorrufen. In der Werkreihe Interaktive Musik habe ich die Verantwortung

von Komponist, Ausführenden und Zuhörern neu verteilt, indem alle

schöpferisch am Hörprozeß, der einen Zugang zur Kreativität

eröffnet, teilhaben können.

Bei der Realisierung meiner Notation stellen viele Musiker und Zuhörer

fest, daß sie mit Phantasie zur Musik beitragen können. Darüber

hinaus kann sie Musikern auch beim Spiel konventionellerer Musik helfen.

Die Entscheidung, wie man Musik oder dem Alltagsleben zuhört, beeinflußt

die Qualität unserer Erfahrung. Das Hören ist ein Vorgang. Es kann

wie ein Blitzschlag urplötzlich im Augenblick stattfinden oder sich aus

eher intuitiven Vermutungen und gedankenvollen Anlehnungen an alte Erfahrungen

zusammensetzen. Das bloße Zuhören kennt weder Vergangenheit noch

Zukunft. Es hat die Macht, den Hörer möglicherweise für immer

zu verändern – die Wurzeln des Augenblicks.

Niemand von uns Komponisten oder Improvisierenden kann für sich beanspruchen,

Musik erfunden zu haben. Musik ist eine Gabe des Universums. Diejenigen unter

uns, die sich darauf einstimmen können, sind wahrhaft glücklich.

Wir haben mit einer mächtigen Kraft zu tun und nehmen zusammen mit Billiarden

von Musikern, die vor uns gekommen sind, unsere Zeitgenossen sind oder auf

uns folgen werden, an ihr teil. Wir können anderen dabei helfen, hören

zu lernen und durch das Hören als lebenslange Übung an diesem Prozeß

mitzuwirken. Als Musiker hören wir, um Tonhöhe, Klangfarbe und Rhythmus

immer weiter differenzieren zu können. Diese allerfeinsten Nuancen kommen

zusammen und schärfen das ästhetische Empfinden. Wenn wir zudem

immer mehr auf das hören, was Hintergrundgeräusch zu sein scheint,

erkennen wir Raumverhältnisse. Jeder Klang, auch das sogenannte Hintergrundrauschen,

ist Träger von Informationen und Beziehungen. Das gilt auch für

unser Alltagsleben. So lautet eine meiner Übungen: Man höre auf

alles, bis alles zusammengehört und man selbst Teil davon ist.

Viele Jahre lang habe ich Gruppen zu einem interaktiven, klangorientierten

Musizieren in Gruppen angeleitet. Überall scheinen Menschen ein Bedürfnis

zu haben, nonverbale Klänge zu erzeugen. Es geschieht meist tagtäglich

unbewußt, aber kaum einmal bewußt und in Gruppen. Nonverbale Klangerzeugung

ist eine Möglichkeit, Gefühle auszudrücken und das Unbekannte

zu erforschen. Fast alle Teilnehmer spüren eine Art Loslassen, das sich

auch auf andere Aktivitäten auswirkt und die Phantasie fördert oder

den Geist einfach erfrischt. Ungehemmte Klangerzeugung mit der Stimme macht

Spaß. Musikalische Ausbildung wird nicht gebraucht – eine musikalische

Erfahrung aber kann und wird sich einstellen. [...]

Aus: MusikTexte – Zeitschrift für neue Musik, Heft 76/77, Dezember 1998

Pauline Oliveros

Die 1932 in Houston, Texas geborene

Komponistin Pauline Oliveros entwickelte das Konzept „Deep Listening“,

eine Ästhetik, die auf den Prinzipien Improvisation, elektronische Musik,

Ritual und Meditation basiert und sowohl Laien als auch professionelle Musiker

zur Kunst des Lauschens und des Reagierens auf Umweltklänge inspirieren

möchte. Oliveros erhielt eine erste musikalische Ausbildung am Klavier

und am Akkordeon von ihrer Mutter und ihrer Großmutter und wurde insbesondere

durch die Klänge der Natur beeinflußt: „Was mich am meisten

geprägt hat, ist mein frühkindliches Interesse für Klänge.

Wir lebten auf dem Land, wo die Luft tropisch schwül und voller Insekten

war. Ich erinnere mich an das Gewieher der Pferde, das Gemuhe der Kühe,

den Gesang der Hühner ... Ich könnte der Stereophonie der Autos,

dem Starter-Rasseln, Motorstottern, Türquietschen und ‚blllaps‘

ewig zuhören. Es ist fast wie Debussy, nicht wie der Wagnersche Bulldozer.

– Mein Stuhl knarrt, während die Unruhe wächst. Ich möchte

wissen, was Gottes Stuhl für einen Klang hat. Ich würde gerne verstärken,

wie eine Spinne ihr Netz webt.“

Sie studierte Komposition und Horn am San Francisco State College und spielte

in einer Improvisationsgruppe gemeinsam mit Terry Riley. In den sechziger

Jahren Kompositionen vorwiegend elektronischer Musik. „Als ich 16 war

lehrte mich mein Lehrer, Kombinationstöne zu hören. Das Akkordeon

eignet sich hervorragend dazu, sie zu erzeugen, wenn man es kräftig genug

quetscht. Von dieser Zeit an suchte ich nach einem Weg, die Grundtöne

zu eliminieren, so daß ich nur die Kombinationstöne hören

konnte. Als ich 32 war, nahm ich Signalgeneratoren oberhalb der Hörgrenze

und machte elektronische Musik mit den verstärkten Kombinationstönen.

Ich fühlte mich wie eine Hexe, die Klänge aus niederen Gefilden

einfängt.“ 1967 bis 81 Professur an der University of California

in San Diego. 1985 Gründung der „Pauline Oliveros Foundation“.

Weltweite Konzert- und Lehrtätigkeit.

Seit 1970 notiert die Komponistin im wesentlichen nur noch verbale Konzepte,

exemplarisch dafür die Reihe Deep Listening. „Es war ein allmählicher

Wandel. Ich hatte lange Zeit viel improvisiert, und nach und nach veränderte

sich die Improvisation in Meditation. Ich begann, lange Töne zu spielen

und zu singen, wollte sie nur am Klingen erhalten. Ich entdeckte, daß

das auf mich wirkte. Es änderte mich. Je länger ich einen Klang

spielte, desto mehr wirkte er sich auf die Veränderung meiner Wahrnehmung

aus. Das war also eine Eingebung: Versuche nicht, den Klang zu ändern,

laß den Klang sich ändern.“

Zur Site von Pauline Oliveros: http://www.deeplistening.org

Daniel Ott: zwischen

Daniel Ott: zwischen (Probenphoto)

„zwischen“ entstand 1997/98 mit dem und für das Ensemble Zwischentöne. Die Mitglieder des Ensembles gehen neben ihrer Interpreten-Tätigkeit auch noch anderen Berufen nach – als Arzt, KomponistIn, Geigenbauer, Tonmeister usw. Für diesen Standort zwischen verschiedenen Tätigkeiten und Bereichen haben wir gemeinsam für jede einzelne Figur Klänge und Bilder gesucht. „zwischen“ setzt sich aus den so gefundenen Klangbildern zusammen und bewegt sich auch zwischen Improvisation und Komposition: Die Klangportraits bzw. Klang-Umgebungen der einzelnen Spieler wurden teilweise von diesen selbst komponiert bzw. improvisiert. Die komponierten Teile des Stücks basieren zum Teil auf kurzen Texten, um die ich die Spieler gebeten hatte:

„ich schreibe.

ich schreibe, dass ich schreibe.

in meiner erinnerung höre ich mich schreiben,

höre mich antworten: ellen fricke, sprecherin und linguistin.

ich sitze an meiner alten reiseschreibmaschine

„torpedo“. ich höre ellen schreiben und sprechen.

ich tippe in die maschine was ich höre und antworte um in einen dialog

mit der sprechenden zu treten.

ein rhythmus entsteht.

ich tanze also. ich bis zum umfallen.

liegenbleiben. nichts.

schuhcremedosengeklapper ringsum. bin ich.

nichts ringsum tanzt, fällt um, liegt still da.

. . . dann vereinzelt ein helles geräusch wie von einem zu

boden geworfenen/gegangenen blechernen etwas – nicht mehr ich.

– ich werde wach, wenn ich

etwas höre, was durch bewegte Luft hörbar wird

– atem trifft auf widerstand: sprache, gesang, flötentöne,

der wind im kamin oder in den blättern

– holz: gewachsen, verzweigt, biegsam, entflammbar (. . . wie ich . .

.)

zwischen baustelle und musik. beim

mischen des mörtels kommt es auf die richtige mischung an.

der ins mörtelbett gesetzte stein wird mit dem mauerhammer nachgerichtet.

ist der stein zu gross,

wird er gespalten. die töne der bodenplatten ergeben eine skala.

1) det jefühl man kann nüscht

machen

2) dem pianeur ist nicht's zu schwör

3) musikmachen hat seine zeit und arbeiten hat seine zeit

messen des wertes mit der titration von gelb nach violett im glaskolben. langer klang die tiefe in sich ergründend nach aussen zeigend. unruhe rhythmisch schlagend an der melodie sich erfreuend.

bandoneonspielen und geigenbauen haben viel gemeinsames: über viele jahre hinweg kommen die bemühungen einem stochern im nebel gleich, das scheinbar wahllos einen zufälligen erfolg im finden der hütte verzeichnet. vor allem kommt es darauf an, nicht die orientierung zu verlieren.“

Ensemble Zwischentöne und Daniel Ott, Mai 1998

Zur Site von Daniel Ott: http://www.timescraper.de/komponisten/daniel_ott.html

Harry Partch: Lyrics by Li Po

Die Seventeen Lyrics

by Li Po stellen die erste erhaltene Komposition von Harry Partch dar. 1942

schrieb Partch über diesen Zyklus:

„The six lyrics of Li Po are set to music in the manner of the most ancient

of cultured musical forms. In this art the vitality of spoken inflections

is retained in the music, eyery syllable and inflection of the spoken expression

being harmoized by the accompanying instrument. The musical accompaniment,

or, more properly, complement, in addition to being a harmonization, is an

enhancement of the text-mood and frequently a musical elaboration of ideas

expressed.

The 300 years of the T´ang dynasty produced China´s finest lyric

poets. Li Po (701–762), born in eastern Shantung province, is considered

by many scholars as the foremost of these „Golden Age“ poets. At

about middle life Li Po was placed under imperial patronage, but at court

he incurred the displeasure of Yang Kuei-fei, one of China´s famous

beauties, and was banished to the Southern and Eastern provinces. It was after

he learned of his impending exile that he had the dream which he recounts

in his long poem so titled.

The first few lines of A Dream are purely introductory, the dream itself beginning

with the line, The moon in the lake followed my flight ... His awakening,

and the passing of the dream, Li Po compares to the waters of the river. The

rivers of China, all bearing in a general eastern direction, have so capriciously

held the power of life and death over the people that they quite naturally

become symbols of human existence. As the dream vanishes, so must all pleasures

of life: All things pass with the east-flowing water. Whatever parallels or

analogies are obvious to the Chinese mind in the extravagant fantasies of

the dream, to any hearer the fantasies serve to emphasize the reality of the

awakening, the iminent exile, and the final lines: How can I stoop obsequiously

and serve the mighty ones? It stifles my soul.

The 43-tone-to-the-octave system developed by Harry Partch is eminently appropriate

to the subtle intonations that inhere in Li Po lyrics. In The Night of Sorrow

the Adapted Viola anticipates each line of the lyric in the exact inflection

pattern of the spoken words as Partch had interpreted them.“

Rainer Killius und Marc Sabat

|

Die Adapted Viola Die „Adapted

Viola“, adaptiert an die von Harry Partch entwickelten „Monophonie-Prinzipien“,

unterscheidet sich von der gewöhnlichen Viola in folgenden Punkten:

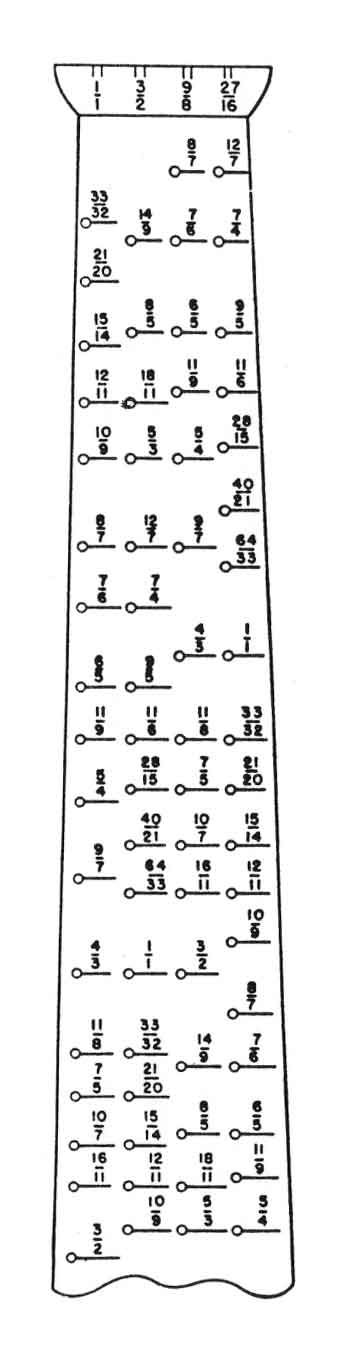

Rechts: Schematische Darstellung des Griffbretts der Adapted Viola

Harry Partch 1901–1974.

1925 erstes Streichquartett in „Just Intonation“. 1927 Entwicklung

der „Monophonic Principles“. Seit 1929 Bau von Instrumenten

in neuen Stimmungen (Adapted Viola, Chromelodeon, Kithara, Chromatic

Organ u. a.). 1934 Forschungsarbeiten am British Museum. 1935–43

als Hobo auf den Straßen Amerikas. 1949 Publikation des Buches

„Genesis of a Music“. Ab 1960 rituelle Dramen und Opern. |

|

Michael Pisaro: the collection

about his composition michael pisaro says: "the collection began as some very small ideas that i didn't know how to handle. they seemed perhaps too small to be pieces. is two notes a piece? is a scale? a gesture? ultimately, the decision as to whether the idea was a piece (a process that might take hours or months) was whether the idea was 'something.' so this is a collection of 'somethings,' like things found one day walking in the city or on the beach."

Michael Pisaro

michael pisaro was born in 1961 in buffalo. he studied with george flynn, ben johnston and alan stout. residences took him to the mishkenot sha'ananim (israel), and the birch creek music center (wisconsin). from 1987 to 2000 he was teaching at the northwestern university evanston (illinois). in 1996 michael pisaro was a guest-lecturer at 'eartalk' in lesbos (greece). his work is frequently performed in the us and and in europe, in music festivals and in many smaller venues. it has been selected twice by the iscm jury for performance at world music days festivals (copenhagen, 1996, and manchester, 1998. in 1997/98 he was an artist-in-residence at the künstlerhof schreyahn (germany). since 2000 he is teaching at the california institute of the arts. he is a composer and guitarist, and member of the wandelweiser composers ensemble.

Zur Site von Michael Pisaro: http://www.timescraper.de/komponisten/michael_pisaro.html

Natalia Pschenitschnikowa: Mumu

„Mumu“ ist ein Stück nach der gleichnamigen Novelle des russischen Schriftstellers Iwan Turgenjew. Geschrieben habe ich es für das Ensemble Zwischentöne, und es wurde von jedem Ensemblemitglied inspiriert. Sein Konzept ist die Konfrontation „ewiger“ literarischer Motive mit dem Klangpotential des Ensembles. Ich habe mit jeder Musikerin und jedem Musiker nach ganz spezifischen Klangfaktoren geforscht, die mit physischen und psychischen Störprozessen verbunden sind. So entstand die „Vertonung“ dieser wunderschönen musikalischen Prosa. Den folgenden Abschnitt der Novelle habe ich dem Alt auf Russisch und dem Tenor auf Deutsch zum Erzählen gegeben:

„Eine Stunde nach diesen Vorfällen

ging die Tür des Kämmerchens auf, und Gerassim zeigte sich. Er hatte

seinen Festtagsrock an und führte Mumu an der Leine. Jeroschka trat zur

Seite und ließ ihn vorbeigehen. Gerassim lenkte seine Schritte zum Tor.

Die Bengel und alle, die auf dem Hofe waren, folgten ihm schweigend mit ihren

Blicken. Er kehrte sich nicht einmal um, seine Mütze setzte er erst auf

der Straße auf. Gawrilo schickte ihm ebendenselben Jeroschka als Beobachter

hinterher. Jeroschka sah von fern, wie er mit seinem Hund in einem Wirtshaus

verschwand, und wartete, bis er wieder heraustrat. Im Wirtshaus kannte man

Gerassim und kannte seine Zeichen. Er bestellte Kohlsuppe mit Fleisch und

setzte sich, wobei er sich mit den Armen auf den Tisch stütze. Mumu stand

bei seinem Stuhl und blickte ihn still mit ihren kleinen klugen Augen an.

Ihr Fell glänzte schön, woran man erkennen konnte, daß sie

eben erst gekämmt worden war. Man brachte Gerassim die Kohlsuppe. Er

brockte Brot hinein, schnitt das Fleisch klein und stellte den Teller auf

den Boden. Mit gewohnter Artigkeit, die Suppe kaum mit ihrer Schnauze berührend,

machte sich Mumu ans Fressen. Gerassim schaute ihr lange zu; zwei dicke Tränen

rollten plötzlich aus seinen Augen: die eine tropfte auf das steile Stirnchen

des Hundes, die andere in die Kohlsuppe. Er bedeckte sein Gesicht mit der

Hand. Mumu leerte den Teller zur Hälfte und wandte sich, das Maul leckend,

zur Seite. Gerassim erhob sich, zahlte die Suppe und ging, begleitet von dem

etwas erstaunten Blick des Kellners, hinaus. Als Jeroschka Gerassim erblickte,

sprang er schleunigst hinter eine Ecke, ließ ihn vorbeigehen und folgte

ihm wieder.

Gerassim ging ohne Eile seines Wegs, Mumu ließ er dabei nicht von der

Leine. An einer Ecke der Straße verharrte er wie unentschlossen, und

auf einmal eilte er mit großen Schritten direkt der Krimfurt zu. Unterwegs

schwenkte er in den Hof eines Hauses ein, an dem gerade ein Seitenflügel

angebaut wurde, und holte sich von da zwei Ziegelsteine, die er unter dem

Arm trug. Von der Krimfurt wandte er sich zum Flußufer, das er bis zu

einer Stelle entlangging, wo zwei kleine Ruderboote an Pflöcken angebunden

waren – er hatte sie schon früher bemerkt –, er sprang in eins

von ihnen und Mumu tat das gleiche. Irgendein lahmer Alter kam aus der Hütte

hervor, die in der Ecke eines Gemüsegartens stand und schrie ihn an.

Gerassim aber nickte nur mit dem Kopf und legte sich so mächtig in die

Riemen, daß er, obgleich er gegen die Strömung des Flusses ruderte,

im Handumdrehn an die hundert Klafter zurückgelegt hatte. Der Alte stand

noch lange da, kratzte sich dann den Rücken zuerst mit der linken, dann

mit der rechten Hand und kehrte schließlich hinkend in seine Hütte

zurück.

Gerassim aber ruderte und ruderte. Schon hatte er Moskau hinter sich gelassen.

Schon erstreckten sich längs der Ufer Wiesen, Gemüsegärten,

Felder und Wälder; Bauernhütten lagen verstreut. Landluft wehte

ihm entgegegn. Er ließ die Ruder fahren, drückte seinen Kopf an

Mumu, die vor ihm auf einem trockenen Sitzbrett saß – der Boden

war mit Wasser bedeckt –, und verharrte reglos, die mächtigen Arme

über ihrem Rücken verschränkt, während die Fluten den

Kahn sacht zur Stadt zurücktrugen. Schließlich richtete sich Gerassim

auf, wand hastig, mit schmerzzerquältem, bitteren Gesichtsausdruck einen

Strick um die mitgenommenen Ziegelsteine, legte eine Schlinge, streifte sie

Mumu um den Hals, hielt sie über die Fluten und blickte sie ein letztes

Mal an ... Zutraulich und ohne Furcht sah sie ihn an und wedelte leise mit

dem Schwänzchen. Er wandte sich ab, schloß die Augen und löste

die Hände ... Gerassim hatte nichts gehört, weder das kurze Aufwinseln

Mumus beim Fall noch das schwere Klatschen des Wassers; für ihn war selbst

der lärmende Tag so still und stumm wie für uns nicht einmal die

stillste Nacht, und als er die Augen wieder auftat, spielten auf dem Flusse

wie zuvor die kleinen Wellen, die einander nachzujagen schienen; wie zuvor

plätscherten sie und pochten an die Planken des Bootes, und nur fern

dahinten, dem Ufer zu, verloren sich die letzten weiten Ringe.“

Natalia Pschenitschnikowa, in: Klangwerkstatt 2000 – Neue Musik in Kreuzberg, Programmheft November 2000

Natalia Pschnenitschnikowa: Mumu

Natalia Pschenitschnikowa

Natalia Pschenitschnikowa wurde

in Moskau geboren. Dort absolvierte sie zunächst die Zentrale Musikschule

und dann das Tschaikowskij-Konservatorium. Danach arbeitete sie als Solistin

und widmete sich insbesondere der Barockmusik auf historischen Instrumenten

sowie der zeitgenössischen Musik und Improvisation.

Sie spielte auf verschiedenen internationalen Festivals, u. a. Moskauer Herbst,

Huddersfield-Festival, Internationales Flötenfestival Helsinki, Alternativa

Moskau, Berliner Festspiele, Kammermusikfest Lockenhaus, Aterforum Ferrara,

Inventionen Berlin. Neben ihrer klassischen Konzerttätigkeit nimmt sie

teil an multimedialen Performances (mit Alexej Sagerer, Dmitrij Prigow, German

Winogradow, Christian Marclay, Peter Machjdik u. a.). Im Performance-Bereich

realisiert sie außerdem unterschiedliche Soloprojekte. In den letzten

Jahren hat sie sich als Vokalistin im experimentellen Bereich einen Namen

gemacht. Außerdem ist sie Autorin verschiedenen Klangaktionen, konzeptueller

Kompositionen und von Film- und Theatermusik.

Sie brachte mehrere für sie geschriebene Kompositionen zur Uraufführung,

u. a. von Gija Kancheli, Johannes Fritsch, Daniel Matej, Bernhard Lang, Anna

Ikramowa, Nic Collins, Peter Ablinger, Klaus Lang, Sergej Newski, Vadim Karassikov

und arbeitete mit so unterschiedlichen Musikern wie Alexej Ljubimow, David

Moss, Elsbeth Moser und Wladimir Tarassow zusammen. Von ihr liegen Schallplatten-

und CD-Aufnahmen der Firmen Melodija, Art & Electronica, Col Legno und

ECM Records vor.

Zur Site von Natalia Pschenitschnikowa: http://web-boettcher.uni-paderborn.de/natalia/natalians.htm

gerhard rühm: abhandlung über das weltall

der „abhandlung über

das weltall“ liegt ein wissenschaftlicher vortrag über das weltall

zugrunde, der in zunehmendem masse verschiedenen manipulationen unterworfen

wird, bis er sich schliesslich von einem sachlich beschreibenden in einen

ästhetischen text verwandelt hat, zu einem autonomen hörereignis

wird.

der statistischen häufigkeit der phoneme entsprechend, saugen die häufigeren

sukzessiv die selteneren auf, bis mit dem übrigbleibenden „e“

(dem häufigsten laut der deutschen sprache) die maximale entropie erreicht

ist. die sprache ist, gemäss der voraussichtlichen entwicklung des weltalls,

gleichsam den wärmetod gestorben. nach massgabe der wachsender entfernungen

im universum emanzipiert sich der text zunehmend von der blossen beschreibung,

wird also immer unverständlicher und zugleich elementarer. die lautgebilde

werden bis zur unkenntlichkeit deformiert, verlieren schliesslich jeglichen

bedeutungsgehalt und präsentieren sich als eigenständige phänomene

jenseits der semantik.

eine weitere manipulation betrifft die raum-zeit-beziehung. ebenfalls dem

weltall adäquat, dehnt sich der text aus, zerstäubt (nach einem

prädeterminierten prinzip), die distanzen zwischen den auseinanderstrebenden

elementen vergrössern sich kontinuierlich, die einzelnen elemente werden

immer „einsamer“.

der unaufhaltsamen nivellierung und verflüchtigung wirkt jedoch, gleichsam

als emotionale reaktion, die artikulation der menschlichen stimme entgegen:

eine differenzierung der dynamik und des ausdrucks vom normalen sprechton

bis zum flüstern und schreien.

gerhard rühm (2002), in: Physiognomien des Lautens, Programmheft, Juni 2002

Das gespreizte „e“

Es gehört zu den Verdiensten der Avantgarde, sich des in Genres und Formen sicher ausgeprägten Systems der Kunst nicht einfach zu bedienen, sondern dieses auf seine Möglichkeiten und Gesetzmäßigkeiten hin zu befragen. Diese Haltung unterscheidet die wenige avancierte Musik von der großen Masse der bloß neuen, oftmals nicht einmal zeitgenössischen. Den feinen Übergängen zwischen Musik und Sprache nachzugehen, unternimmt das Ensemble Zwischentöne in seiner dreiteiligen Konzertreihe „Physiognomien des Lautens“, die heute im Ballhaus Naunynstraße beginnt.

Gerhard Rühm, Altmeister der experimentellen Sprach- und Textkomposition und Mitbegründer der Wiener Gruppe, bahnt sich zu Beginn den Weg von der Sprache zur Musik. In seiner dreiviertelstündigen „Abhandlung über das Weltall“ (1964/66) verdrängen in einem populärwissenschaftlichen Vortrag die statistisch häufigeren Phoneme nach und nach die selteneren, bis schließlich das 28mal wiederholte, durch lange Pausen gespreizte „e“ übrigbleibt. So verwandelt sich Sprache zu klingendem Material. Den inneren Monolog der Opern-Arie nimmt Michael Hirsch in seiner 2. Studie zum „Konvolut, Vol. 2“ wörtlich als von den Darstellern stumm vollzogenen Text, aus dem nur einzelne Fragmente kurz herausplatzen. Peter Ablinger betrachtet in seinen knappen, heute uraufgeführten „Studien nach der Natur“ Alltagsgeräusche vom Autoverkehr bis zum Mückensummen, die sechs Sänger nach genau ausnotierter Partitur klanglich nachahmen. Zusammen mit Werken von Josef Anton Riedl und Harry Partch entsteht so ein abwechslungsreiches Kompendium avancierter Sprachbehandlung.

Volker Straebel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Berliner Seiten, 15. Juni 2002

gerhard rühm: abhandlung über das weltall

bemerkungen zur lautdichtung

die konsequente lautdichtung oder

„phonetische poesie“ ist die einzige wirklich internationale, das

heisst, keine übersetzung benötigende gattung der literatur wenn

auch in der artikulation des vortragenden noch spuren der typischen färbung

seiner muttersprache vernehmbar sind. selbst regionale unterschiede der aussprache

können sich noch bemerkbar machen (im deutschen etwa beim „r“

eines bayern und dem eines norddeutschen).

durch die freisetzung der phoneme aus dem geregelten wortverbund und damit

den verzicht auf semantik, verfügt die lautdichtung über einen nahezu

unbeschränkten vorrat nuanciertester lautelemente, die durch verwendung

mehrerer stimmen (simulteneität muss nicht mehr auf wortverständlichkeit

achten) sowie die nutzung technischer hilfsmittel polyphon verdichtet und

weiter differenziert werden können.

die meisten meiner lautgedichte, die nur für einen sprecher konzipiert

sind, beschränken sich auf noch erkennbare sprechlaute, sparen also darüber

hinausgehende mund- und körpergeräusche aus. so bleibt ein wenn

auch rudimentärer, gleichwohl emotional nachvollziehbarer sprechgestus

gewahrt. zudem kommt der spezifische ausdruckscharakter der verschiedenen

laute, der normalerweise durch ihre dienende rolle als bedeutungsträger

verblasst, wieder in seiner ursprünglichen präsenz unmittelbar zur

geltung.

im interesse einer klaren terminologie sollte innerhalb der zum vortrag, zum

hören bestimmten „auditiven poesie“ grundsätzlich unterschieden

werden zwischen klanggedichten („sound poetry“), die ausdrücklich

dem rhythmischen klangkörper des gesprochenen wortes verpflichtet sind,

und lautgedichten („phonetic poetry“), deren kompositionsmaterial

der einzellaut mit seinen nun allseitig offenen kombinationsmöglichkeiten

ist.

wie die ungegenständliche bildnerei einen eigenständigen bereich

innerhalb der bildenden kunst repräsentiert, so die lautdichtung als

asemantische poesie in der dichtung. da wie dort sind, auf der gemeinsamen

basis allgemein verbindlicher physiognomik, mannigfaltige zwischen- und mischformen

denkbar.

das visuelle pendant zur „phonetischen poesie“ ist in der optisch

orientierten „visuellen poesie“ die „typografische poesie“

als rigorose reduktion auf buchstabenformen – von der handschrift bis

zur druckschrift.

gerhard rühm

gerhard rühm: zeitung – stets aktuelles simultanstück (kurt schwertsik gewidmet)

die jeweils aktuelle tageszeitung wird in gleich grosse teile (etwa postkartenformat) gerissen und an die ausführenden (mindestens vier) verteilt. jeder notiert, nachdem er die vorder- oder rückseite gewählt hat, in der ecke des blattes fortlaufend (siehe unten) die wartezeit zu seinem (lese)einsatz und die lautstärke. sodann werden die blätter gemischt. nach dem startzeichen zählt jeder stumm die wartezeit seines erten blattes ab, liest dan den text von beginn an (auch wenn er auf ein wortfragment fällt) in der angegebenen lautstärke vor und lässt es nach dem ersten erscheinen des wortes „und“ (dieses wird noch mitgesprochen) fallen. darauf wird mit dem nächsten und allen weiteren blättern ebenso verfahren. normales sprechtempo.

wartezeiten: 5 sec., 10 sec., 15 sec., 20 sec., 30 sec., 50 sec. lautstärken: geflüstert (pp), leise (p), normal (mf), laut (f), geschrien (ff).

gerhard rühm, 1962

gerhard rühm: zeitung (Probenphoto)

Gerhard Rühm

Gerhard Rühm, geboren 1930

in Wien, studierte Klavier und Komposition an der Wiener Musikakademie, danach

privat bei Josef Matthias Hauer, und beschäftigte sich während eines

längeren Aufenthalts im Libanon mit orientalischer Musik. Mitte der fünfziger

Jahre war er Mitbegründer der „Wiener Gruppe“ (Achleitner,

Artmann, Bayer, Rühm, Wiener), der 1997 eine grosse Retrospektive in

der „Biennale di Venezia“ ausgerichtet wurde. Rühm wurde zuerst

durch Buchveröffentlichungen experimenteller Poesie bekannt. Von Anfang

an aber intermedial orientiert, entwickelte er Dichtung vor allem in Grenzbereichen

weiter – sowohl zur bildenden Kunst (visuelle Poesie, gestische und konzeptionelle

Zeichnungen, Fotomontagen, Buchobjekte) als auch zur Musik (auditive Poesie

als Sprech- und Tonbandtexte, Chansons, Melodramen, Vokalensembles, Ton-Dichtungen).

Sein Wirkungsbereich umfasst literarische, musikalische und bildnerische Publikationen

(u. a. bei Rowohlt, Luchterhand, Hanser, Residenz, Haymon), Vorträge,

Konzerte, Ausstellungen, Theateraufführungen und Rundfunkproduktionen

(wichtige Beiträge zum „Neuen Hörspiel“, Karl-Sczuka-Preis

1977, Hörspielpreis der Kriegsblinden 1983). Österreichischer Würdigungspreis

für Literatur 1976, Preis der Stadt Wien 1984, Grosser Österreichischer

Staatspreis 1991. Umfassende Präsentation seiner Arbeit beim Steirischen

Herbst Graz 2001.

Rühm lehrte 1972-1995 als Professor an der Staatlichen Hochschule für

Bildende Künste in Hamburg sowie mehrmals an der Internationalen Sommerakademie

für Bildende Kunst in Salzburg.

Klavierstücke, Lieder und Melodramen erschienen im Thürmchen Verlag

Köln und in der ORF-Edition Zeitton, Hörspiele auf CD bei Wergo.

Anfang Ensemble Aktuelles Repertoire Pressestimmen Photos Kontakt